全国学生調査の本格実施に大学・短大の9割が参加

ニュース

2025.1105

ニュース

3行でわかるこの記事のポイント

●参加校のほぼすべてが文科省による結果公表に同意

●参加・結果公表の有無を私学助成に反映

●文科省は教育力アピールへの活用を期待

文部科学省はこのほど、大学・短大を対象とする「全国学生調査」の🔗第4回試行実施の結果を公表するとともに、初となる🔗本格実施をスタートさせた。10月末時点の集計で、全大学・短大の約9割が参加を表明。本格実施では、同意を得られた大学の集計結果を公表する。試行実施を含め、個別大学の結果公表は初めて。文科省は、社会が、偏差値ではなく教育力向上の取り組みに基づいて大学を評価するという価値転換を掲げ、各大学の調査への参加と結果公表を期待している。

🔗文科省の発表資料

*記事中の表は文科省の資料から引用

「全国学生調査」は学生本位の教育への転換を目的に、2019年度に試行実施がスタート。大学での学びの実態や成長実感について、学生が評価する。

コロナ禍による中断を経て試行を重ね、4回目の試行版が2024年10月から本年3月にかけて実施された。これまでの結果をふまえ、有識者会議が本格実施の内容を検討してきた。

4回目の試行実施では、質問項目ごとに肯定的な回答の割合が高かった大学の学部名を、分野別に上位から一覧にした🔗ポジティブリストを公表。その中から、数校の教育改善の取り組み事例も紹介している。

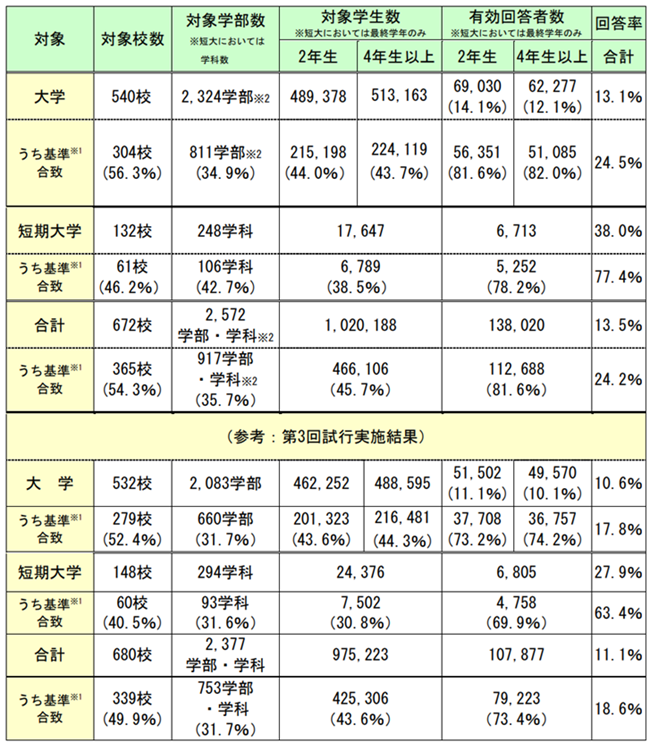

第4回試行実施に参加を希望した大学は540校(参加率68.6%)で、2年生48万9378人、4年生以上(最終学年) 51万3163人を対象に調査を実施。有効回答率は2年生14.1%、4年生以上12.1%で、全体では13.1%だった。

短大は参加を希望した132校(参加率44.4%)で最終学年1万7647人を対象に実施、有効回答率は38.0%だった。

規模の小さい大学ほど回答率が高い傾向にあるようだ。

前回(2022年度)実施した第3回試行実施の有効回答率は、大学が全体で10.6%、短大は27.9%だった。文科省は4回目の回答率向上の要因として、次のような変更点を挙げている。

(1)実施時期の変更

各大学が設定する1ヶ月程度の調査期間について、第3回は11月から1月の間としていたが、第4回は10月下旬から3月上旬に広げた。

(2)調査方法の追加

「①文科省が実施するウェブ調査」に、「②大学独自の調査に文科省の調査の質問項目を設定して実施」を追加し、各大学が選べるようにした。

(3)質問項目の削減

前回の45問から33問に絞り込み、回答の負担を軽減した。

大学については、参加540校中、上記の方法①が486校で、方法②の54校を大きく上回ったが、①の有効回答率は10.9%で、②の34.9%の3分の1以下だった。

文科省の担当者は「独自の調査も実施する大学の場合、①だと文科省の調査との両方で同じような質問に答える重複感があり、回答率が低くなったのではないか」と分析。

一方、大学へのアンケートによると、方法②は、自学の独自調査と文科省の調査の質問項目の整理や統合、調査時期の調整などに対する負担感が強いという。結果データを文科省側に送る手間も、敬遠される一因と考えられる。

大学の負担軽減と学生の回答率向上を両立させるため、「方法①でもっと回答率を上げるための工夫ができないか、大学と一緒に考えたい」(担当者)という。

文科省は第4回試行実施の結果について、全体、設置者別、学部規模別、学部分野別、学年別などで集計して公表した。

学部単位の集計には、対象学生数の規模別に設けた有効回答者数の基準を満たしたものを反映。大学について見ると、基準を満たした学部は全体の34.9%で、基準を満たす学部がある大学は全体の56.3%だった。

今回、初めて公表したポジティブリストでは、国際医療福祉大学成田保健医療学部の「教育課程の体系性の可視化と密度の濃い主体的な学修を促す取り組み」、目白大学短大部製菓学科の「卒業生を助手とした細やかな学修支援に関する取り組み」など、教育方法・教育改善の取り組み事例も紹介している。

文科省は過去4回の試行をふまえ、2025年度からは原則として毎年、本格版を実施。実施の時期や対象、方法、質問項目等は4回目の試行実施と同様とし、質問項目は当面、変更しない考えだ。

初回は11月から2026年3月までの間で、各大学が1か月程度の期間を設定して実施される(調査方法②の場合は2025年4月から実施可能)。

10月末時点で、対象となる大学・短大の約9割が参加を表明し、ほとんどすべてが文科省による結果公表に同意している。文科省が最終確認中で、多少変動する可能性がある。

今回から、参加・結果公表が私立大学等経常費補助金の算定における指標となり、大学教育再生戦略推進費の申請・採択の要件にもなる。

文科省は結果を集計後、参加大学名、および同意を得られた大学・短大の結果を公表する。さらに、4回目の試行実施と同様、全体や設置者別、学部分野別等の集計結果、ポジティブリストと取り組み事例も公表する予定だ。

文科省の担当者は「大学には、学生を中心にした教育のあり方を議論するための基礎データとして、また、魅力ある教育をアピールする材料として、調査結果を活用してほしい。学生の主観に基づく教育の強みを積極的に発信することによって、規模や偏差値、知名度ではなく、教育への取り組みで大学が評価されるよう、社会の価値基準を変えたい」と話す。

一方で、大学の参加・結果公表や学生の回答率などの課題も認める。「独自調査を確立済みの大学にとっては、後発のこの調査にさまざまな問題点があるかもしれない。逆に、学生の声を聞くことに無関心な大学があれば、なぜそれが必要かということから議論すべきだろう。一方的に参加を求めるのではなく、不参加の理由に耳を傾け、どうすれば参加してもらえるか一緒に考えられるよう、丁寧なコミュニケーションを重ねたい」

学生に対しては、教育を変えるために大学や文科省に自分たちの声を届けることの大切さを、キャッチコピーの工夫などでアピールし、回答率向上につなげたい考えだ。