〈共に挑む学生募集DX〉vol.01 学生の"本音"に基づき募集広報を磨く白鷗大学が取り組んだ「学生インサイト分析」の価値

学生募集DX

2025.0908

学生募集DX

3行でわかるこの記事のポイント

•高校時代の進路決定プロセスを可視化

•分析結果を部署間で共有して意思統一を図り、現場の納得感が向上

•学びの魅力など、今後の情報発信の強化ポイントが明確に

高校生や在学生の価値観が多様化する今、一人ひとりの声に耳を傾けて施策を考える必要がある。そんな思いを抱き続けてきた白鷗大学広報室の秋田修司室長は、2025年度、在学生に高校時代の進路選択について振り返ってもらうインタビューを軸とした「学生インサイト分析」に初めて取り組んだ。従来のアンケートではわからなかった志望校決定のタイミングや、これまで見過ごされがちだったキャンパス環境、アクセスといった評価ポイントが浮かび上がり、募集広報施策の優先度や強化ポイントを見直すきっかけとなった。それだけにとどまらず、この分析は学内での意思統一や広報担当者の判断基準の明確化にも寄与している。白鷗大学の「学生インサイト分析」の導入背景と成果、今後の展望を紹介する。

白鷗大学は中期目標の中で掲げる志願者数の確保を実現するため、毎年、在学生・入学者アンケートを実施してきた。しかし、そこでわかるのはそれぞれの広報施策に対する「良かった/悪かった」といった表層的な評価が中心で、なぜその評価に至ったのかという背景までは把握しきれなかった。

広報室の秋田修司室長は「これまでは感覚や経験則で広報施策を組み立てていた。しかし、少子化や高校生の多様化の進行で『マスへの広報』が効きにくくなり、一人ひとりに届く施策設計が不可欠になってきた」と話す。

特に近年は、同じイベントや情報発信でも受け取り方が人によって大きく異なると感じることが多く、N=1レベルでの理解(全体的な傾向ではなく一人ひとりの心理・行動を個別に捉えるアプローチ)と「顧客視点」による分析が必要だと考えていたという。

秋田室長は日頃からマーケティング関連の書籍を読み、大学広報に応用できるヒントを探していた。そんな中、「N=1」につながるものとして注目したのが、高校時代を振り返ってもらい進路検討プロセスや行動心理を深掘りする「学生インサイト分析」だった。

これは学生募集の協力会社が提供するサービスで、「単なるアンケートの延長線上にありながら、得られる情報の深さは格段に違うと感じた」と秋田室長。

実施はオンライン形式で行ったことで日程調整の負担も少なく、結果としてスムーズに進行できた。

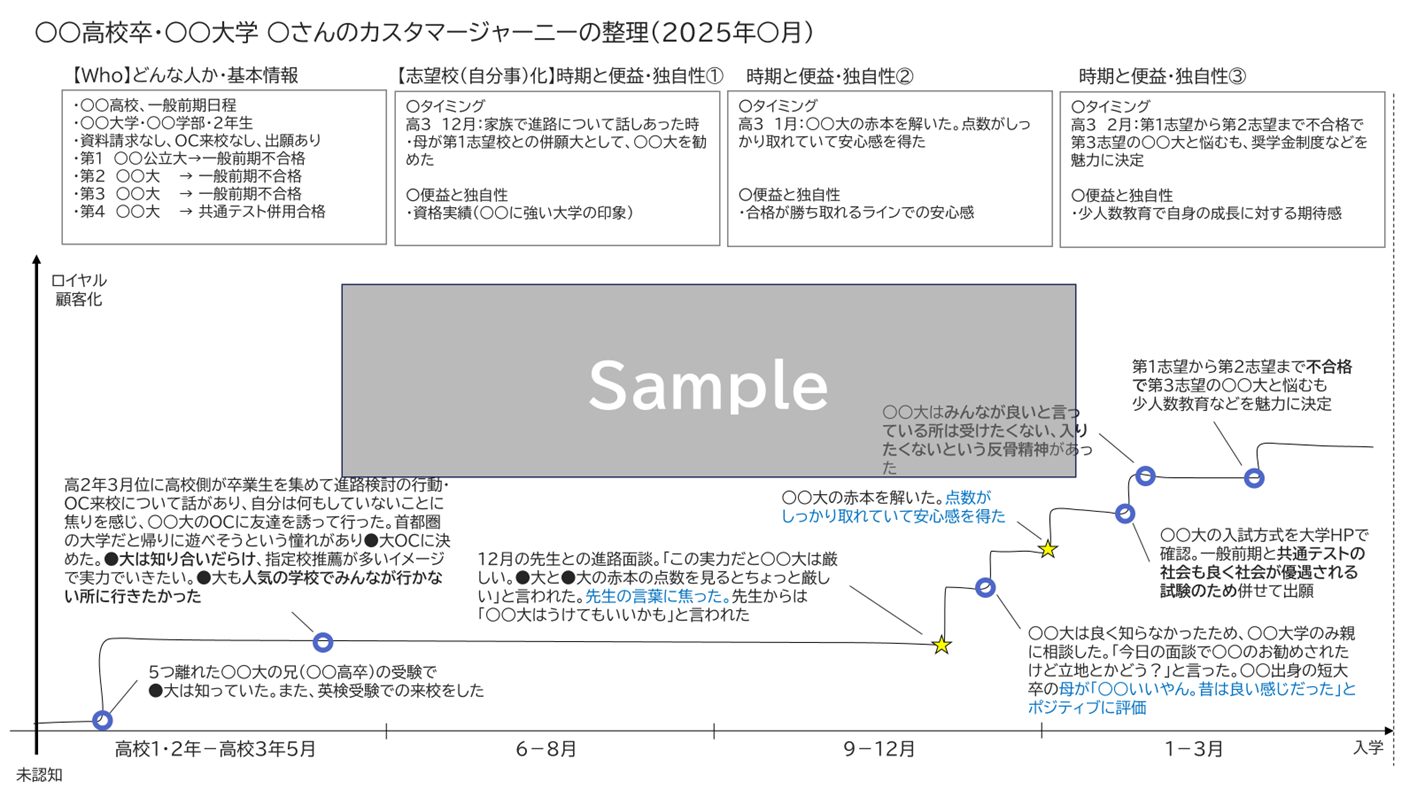

【参考】レポートサンプル

白鷗大学の学生インサイト分析では国公立併願層から私立専願層まで、属性の異なる在学生18人を対象に、進路検討の開始から他大学との比較、志望理由、出願・入学に至るまでの詳細な行動・心理、入学後の印象などを聞き取った。

大学関係者は同席せずに、建前ではなく本音を語りやすい環境を確保。従来のアンケートでは見えなかった"なぜそう感じたのか"という背景や行動のトリガーが可視化された。

学生インサイト分析によって、それまでは募集広報担当者の感覚に過ぎなかった「募集上の強み」が、実際に高校生に評価されていることが客観的に裏付けられ、志望に影響していることが明らかになった。イベントや情報発信の時期・内容によって印象や関心が大きく変わること、キャンパス環境やアクセスの良さが思いのほか高く評価されていること、高校の教員や周囲の人の推薦が進路選択に及ぼす影響の大きさなどが浮き彫りになった。

さらに、大学名を知ったきっかけや志望校を絞り込むタイミングについても発見があり、高校生との接点づくりの重要性をあらためて認識した。

こうした学生の"声"は、直近のイベント設計をはじめとする広報活動の見直しだけでなく、将来的な広報戦略にも生かせる貴重なエビデンスとなっている。

学生インサイト分析では、N=1の詳細な発言記録と、志望校確定時期やオープンキャンパス来場のきっかけを集計・分類したアンケートデータの両方から、9月のオープンキャンパスが志望度を高める重要な接点であることが明らかになった。

この結果を広報室と入試部をはじめとする関連部署で共有し、9月の来場者対応を強化するためにスタッフを増員。現場の納得感が高まり、意思統一が図られた。

秋田室長は「分析結果は学内で何かを通すための根拠になるだけでなく、自分の判断基準を明確にし、迷いを減らすうえでも役に立つ。大学の強みが見え、推してきた方向性は間違っていなかったとホッとした」と話す。

こうしたメリットを挙げる一方、秋田室長は、志望理由に「学び」を挙げる学生が少ないことを気にかける。教育内容の魅力が十分に伝わっていない可能性があり、コンテンツ設計や情報発信の見直しが必要だと考えた。「今後、第一志望での入学者への追加調査なども検討しており、学びのどこに魅力を感じたのかを深掘りして発信に生かしたい考えだ。

秋田室長は「学生インサイト分析によって、大学の独自の良さを学生の言葉で可視化できる。アンケートでは見えない本音が引き出され、施策や判断の裏付けになる」と手応えを語る。

今後は学生募集の協力会社と連携しながら、勉強会を通じて全学の教職員に結果を共有し、日常の学生対応、募集広報や入試以外の企画立案にも"学生の視点"を根付かせたいと秋田室長は考えている。

一人ひとり異なる背景や動機を持つ学生に合わせた支援と情報発信ができれば、「白鷗大学を選んでよかった」と実感してもらえる学生を着実に増やせるはずだ。「一人ひとりに合わせた情報発信」とは、一人ひとりに別々の内容を届けることではなく、N=1分析で見えた特徴をパターン化し、層ごとに響く切り口を全体の発信に反映させるという考え方だ。

「どんな施策をテーマにする時も、学生の言葉を基点にした議論が当たり前になる環境をつくりたい」と秋田室長は語る。自らが感じた危機感と、分析で得た確信。その両方を原動力に、「高校生への情報発信をはじめ、教職員にとっても"納得できる広報"を根付かせたい」と先を見据えている。

(文・写真:大坪 侑史)

進研アドの学生インサイト分析の実施、また学内インタビューの実施、広報活用に関する相談は🔗「無料相談会」をご活用ください。