中退につながりやすい学生を入学直後からケアする組織的な取り組み―京都外国語大学・短大

入学前教育・初年次教育

2025.0526

入学前教育・初年次教育

3行でわかるこの記事のポイント

●入学前教育の受講データから多欠席、中退の予備軍を把握

●FD研修会で入学者のタイプに応じたフォローを検討

●学科ごとの取り組みを教育支援部が統括

京都外国語大学は3年ほど前から欠席や中退の増加について危機感を高めていた。教育支援部は、入学前教育の受講データの分析を通じて中退につながりやすい学生を把握し、面談による早期フォローによって解決を図ろうと、組織的な取り組みを始めた。

※記事中の所属・役職は2025年2月の取材時点のものです。

京都外国語大学は外国語学部9学科、国際貢献学部2学科、および京都外国語短期大学を擁する入学者約1000人の私立大学である。

2学期制を採用する同大学では、学期ごとに3回以上欠席したら「多欠席」とし、「多欠席」となった学生の割合を「多欠席率」として管理している。

教育支援部の小寺みなみ氏は「直近3年間の多欠席率や除籍・退学率が改善されないことについて問題を感じていた。日々、窓口で学生と接する立場から何とかしたかった」と話す。

教育支援部では学籍管理のほか、スムーズな高大接続のための入学前教育も担当。2023年度に導入した教育事業者の入学前教育プログラムは、大学生としての基礎を重視する内容だ。得点率や取り組み率などの受講データを分析することによって、学習意欲など、入学予定者の特徴を把握できることが、このプログラムを選ぶ決め手の一つになった。

小寺氏は「入学前教育の取り組み結果から支援が必要な入学者を先回りして把握し、欠席や中退を予防できないかと考えた」と語る。

同大学ではこの入学前教育プログラムを、社会人や留学生などを除いた入学予定者全員を受講対象としている。教育支援部の常田恭介氏は「一般選抜による入学者も含め全員に受講してもらうのだから、やりっぱなしにするのはよくない。受講データに基づいて、修学上の課題が大きい入学者は、教職員が一丸となって入学後にしっかりサポートしたい」と話す。

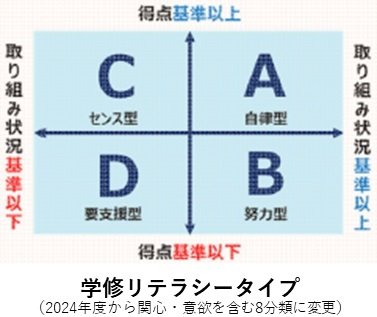

この入学前教育では、受講データに基づいて、基礎学力(得点率)と学習力(取り組み率など)の2軸による4象限で、各受講者の「学修リテラシータイプ」が示される。

基礎学力、学習力とも基準より高いAは「自律型」で、いずれも基準より低いDは「要支援型」など、支援の必要度についておおよその傾向をつかむことができる。

同大学の2024年度入学者はDが16.4%を占めていた。

学修リテラシータイプと入学後の学修状況との関係を捉えるため、教育支援部は2024年10月、学修成果の調査・分析を担当する総合企画部企画課IR推進担当に、2023年度入学者のデータ分析を依頼した。

その時点までの成績状況や各種アセスメント結果と学修リテラシータイプとの関係を検証した結果、次のようなことがわかった。

2024年10月までの除籍・退学率は、最も低いA(自律型)の学生が3.4%であるのに対して、最も高いD(要支援型)の学生は7.2%と、2倍以上に上った。また、入学からの4学期間で1回以上多欠席だったのはA(自律型)13.8%に対して、D(要支援型)は43.8%だった。GPAもD(要支援型)の学生が最も低かった。

これらの結果から、教育支援部は、主にDの学生が成績不振や多欠席の傾向で中退に至る注意すべき層と捉え、これらを防ぐために何らかの支援が必要だと考えた。

入学前教育プログラムの提供元からは報告会等のタイミングで、学修リテラシータイプに応じた面談方法など、支援ノウハウが得られる。教育支援部は、入学直後からの学生支援を学科単位で実施し、自部門が全体を統括する体制を考えた。その第一歩として、学修リテラシータイプに応じた支援策を全学で共有するためのFD研修会を企画した。

「入学直後から部署や学科が協働して要支援学生をフォローする仕組みを早急に検討すべきだと課題提起し、FD研修会を提案したところ、中長期的な視点による学修支援のプランを考えていた学長室も賛同してくれた」と常田氏。2025年度の入学者のサポートにつなげるべく、他部門や教育事業者と連携しながら準備を進めた。

冬季FDプログラムは2025年2月中旬に実施した。メインプログラムは「本学の入学前教育の現状と今後の取り組みについて」と題する100分程度の講演とワークショップ。

入学前教育を提供する教育事業者は講演で、入試環境の変化による入学者の課題について解説。京都外国語大学の入学前教育について説明し、受講データからわかること、すでに受講が完了していた2024年度入学者の受講結果、学生面談等での受講データの効果的な活用法などを解説した。

同大学が注意したいタイプDの学生について、「学力・学習力に加え意欲面にも課題がある。無気力状態から抜け出せず授業についていけない、どう努力したらいいかわからない、単位が取れない、欠席が増えていくなど、潜在的リスクが大きい。最も優先度高く面談を実施すべき対象だ」と指摘。フォローするための面談では、入学前教育の個人帳票の「目標や意気込み」「進学理由」などを確認したうえで、これからの大学生活でどんなことをしていきたいか、具体的に考えさせるコミュニケーションが有効だとした。

学科ごとのグループによるワークショップでは、「入試環境や学習行動の変化を受け、どのような指導が重要になるか」「どの学修リテラシータイプの学生に着目すべきで、どのような指導が効果的か」などを議論し、「2025年度入学者の初年次教育アクションプラン」も検討して全体で共有した。

教員からは「Dの学生の優先度が高いことはもちろんだが、全てのタイプに入学後の面談が必要ではないか」といった意見が出た。多くの学科から「2025年度入学者の詳しい受講データが欲しい」との要望が上がった。

常田氏は「新たな取り組みの提案のため賛否両論あるが、中退予備軍の面談など、入学者の早期フォローの必要性について、一定の共感を得られた」と手ごたえを語る。

教育支援部はこのFD研修会を経て、各学科の入学者支援体制や個別面談の仕組みについて、これまでの実態と今後の予定をヒアリングしていく。各学科が早期支援を充実させた結果、ドロップアウトのリスクを低減できたか、成果を検証する予定だ。

常田氏は「各学科のこれまでの実績を尊重しつつ、全学で入学者を支援する体制を整備できるように、教育支援部が中心になって動きたい」と話す。

小寺氏は「中途退学にもさまざまな理由があり、ゼロにすることは難しい。しかし、教育支援で救済できるつまずきにはしっかり対応し、確実に減らしていきたい」と語る。「教職員が一丸となって、全学が同じ方向を向いて教育支援のあり方を考え、『京都外国語大学に入ってよかった!』と思ってくれる学生を増やしていきたい」と話す。