地域の高等教育アクセス確保について議論する新たなプラットフォーム構築を支援-文科省

ニュース

2025.1118

ニュース

3行でわかるこの記事のポイント

●地域連携プラットフォームとの違いは全大学の参加をめざす点

●モデル事業10件を選び、1.5億円×3年間の支援を予定

●コーディネーターは複数の人材によるチーム制も選択肢になる

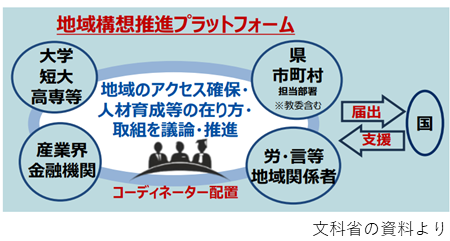

文部科学省は、中央教育審議会が2025年2月にまとめた「知の総和」答申に基づき、2026年度、地域大学の振興や地方創生を支援する新規事業を複数予定している。その一つ、「地域構想推進プラットフォーム」の構築支援事業を紹介する。地域の高等教育機関へのアクセス確保を目的とする産学官金(金融機関)連携のプラットフォーム構築においては、柔軟な考え方でコーディネーターの体制を整え、実効性を高めることがカギになりそうだ。

🔗文科省の2026年度高等教育関係概算要求(「『地域構想推進プラットフォーム』構築等推進事業」は8ページ)

急速な少子化によって、地方を中心に大学や短大の学生募集停止が相次いでいる。その結果、地元進学希望者の望みがかなわなかったり、保育士や看護師など、地域の暮らしを支えるエッセンシャルワーカーを供給できなくなったりといった問題が起きつつある。

そこで、地域の高等教育機関と産学官金が連携して将来の人材需要とその育成のあり方について共通認識を持つための協議体として、文科省は「地域構想推進プラットフォーム」の仕組みを導入し、そのモデル構築を支援する。

3年間の支援を予定し、概算要求で15億円を計上している。

地域の高等教育機関と関係者の協議体としては、2018 年に制度化された「地域連携プラットフォーム」があり、全国で約270つくられている。

地域構想推進プラットフォームが従来の地域連携プラットフォームと違うのは、

①地域の高等教育機関へのアクセス確保をめざす

②域内のできるだけ多くの高等教育機関が参加する

③実効性のある具体的な取り組みにつなげる

という目的や期待される内容を明確にしたことだ。

既存の地域連携プラットフォームにもこれらに合致するものがあるが、域内の一部の高等教育機関や自治体だけが参加していたり、特定の分野での連携だったりするものも少なくない。協議にとどまり、具体的な充実した取り組みにつながっていないケースも多いようだ。

「地域構想推進プラットフォームは基本的に、域内すべての大学等の参加が望ましい。自治体、産業界、高校など地域の関係機関を巻き込んでそれぞれのニーズについて認識を共有し、各大学が自学に期待されている役割をあらためて考えるための協議体だ」(文科省の担当者)。

地域構想推進プラットフォームでは、連携の推進役であるコーディネーターを中心に、高大の接続強化、自治体等による就職支援を通じた人材定着の強化、地域の強みと大学のリソースをかけ合わせた新産業の創出など、アクセス機会の確保や地域創生につながるテーマについて話し合う。地元企業と連携して実践されている高校の探究学習を大学で発展させるためのカリキュラム改革や、学部・学科再編などもテーマになりそうだ。

地域構想推進プラットフォームは認定制ではなく、新たに立ち上げることはもちろん、既存のプラットフォームの再編・統合や機能強化によって体制を整えることも可能だ。ただし、支援事業に申請する場合は、新設の届け出制度を活用することも想定されている。

支援事業では文科省が10件を選び、概算要求時点では1億5000万円程度を3年間支援してモデル形成を図ることが予定されている。

連携の規模や緊密さ、取り組み内容などの点で優れたものを支援対象とする。モデルとして他の地域に展開することを前提に、コーディネーターの体制や高校との連携、産業界との連携、大学間での資源共有など、多様な取り組みを選ぶ予定だ。すでに急激な人口減に直面しているところと今後そうなるところなど、地域的なバランスも考慮するという。

補助金の使途は、コーディネーターの人件費をはじめ、地域の状況を分析するための調査研究委託費、域外から客観的な視点を提供するアドバイザーへの謝金などを想定。連携のための費用としてプラットフォームに対して補助され、大学単独の取り組みに対する支援ではない。

プラットフォームでの議論をふまえたさまざまな取り組みを推進するため、新たに「地域研究教育連携推進機構」の仕組みも導入。大学間連携型の機構で教育研究や組織運営の共同化を進めたり、産学官金連携型の機構で新産業創出に取り組んだりといったことが考えられる。

従来の大学等連携推進法人制度は、実態として連携開設科目の設置のみに活用されているが、これに限らない多様な取り組みを促すねらいがある。大学等連携推進法人のプロジェクトとして機構を位置付けることによって、国・自治体からの補助金や企業からの寄付など多様な財源を確保しやすくなり、多様な資金を活用した運営や民間事業者への業務委託なども可能になる。

有識者会議におけるプラットフォームの議論では、コーディネーターの果たす役割の重要性と、その確保の難しさが繰り返し指摘された。

文科省の担当者は「スーパーマン的なコーディネーターが1人ですべてを担う体制は現実的ではない。大学と自治体、あるいは大学と企業の両方での経験があるなど、強みが異なる複数のコーディネーターがチームを組んで補い合うような体制も考えられる。チーム全員の知見や実績が同じレベルである必要はないし、常勤にこだわらなくてもいい。目的を達成するために、柔軟な発想で実効性ある体制を考えてほしい」と話す。

地域構想推進プラットフォームで大学の規模縮小や再編統合が議題になることへの警戒感から、参加を躊躇する大学もあると予想される。これについて、担当者は「プラットフォームのテーマはあくまでも地域の人材ニーズを捉え、それをどう育成していくかということであり、地域における各大学の役割を再認識する場だ。大学の規模や再編統合に踏み込むことは前提にしていない」と説明。

「議論を深める中でそのようなテーマに進むことを否定はしないが、大学の規模をどうするかは最終的には個別の経営判断。大学はそれぞれ18歳人口減少への対応を考えているはずで、外部から言われて初めて何かをするというものではない。地域構想推進プラットフォームでは、大学をはじめとする各参加団体が、何をすれば地域の高等教育機関へのアクセス機会を確保できるか、議論し具体的な取り組みにつなげてほしい」

早ければ2025年度内に事業の公募が始まる見通しだ。