私立大学が3年ぶりに定員充足-18歳人口の一時的な回復が要因

学生募集・高大接続

2025.0916

学生募集・高大接続

3行でわかるこの記事のポイント

●入学定員充足率は前年度から3.4ポイント上昇して101.6%

●入学定員が22年ぶりに減少し、入学者数は過去最高

●定員充足は依然、大規模大学や都市部の大学に偏る

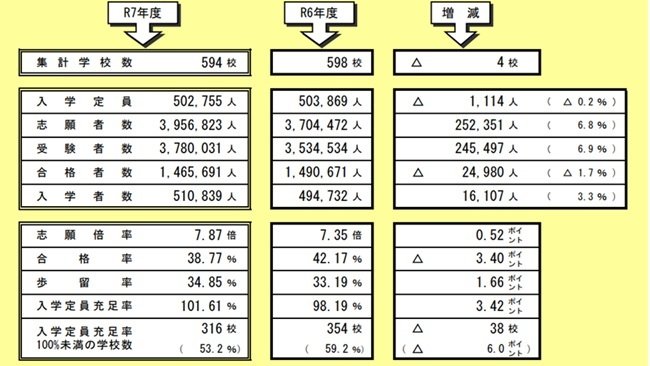

私立学校振興・共済事業団はこのほど、2025年度の入学志願動向調査の結果を公表した。私立大学全体の入学定員充足率は前年度の98.2%より3.4ポイント高い101.6%で、3年ぶりに100%を超えた。定員割れの大学は38校減って316校、全体の53.2%(6.0ポイント下降)となった。充足率の改善は、22年ぶりとなる入学定員の減少と、18歳人口の一時的な回復を受けた入学者増によるもの。今後、再び18歳人口が減るため、定員確保の厳しさが解消されたわけではない。

🔗調査結果

🔗過年度のデータ

*表やグラフはいずれも私学事業団の資料より

2025年度入試の対象となった18歳人口は約109万1000人で、対前年指数は102.5。

私学事業団の調査では、私立大学594校(前年から4校減)の入学定員や志願者数、合格者数、入学者数などを集計・分析している。

各数値と対前年指数は次の通り。

全体の入学定員は前年度より0.2%少ない50万2755人で、2003年度以来の減少となる。2025年度は電動モビリティシステム専門職大学(山形県)、ルーテル学院大学(東京都)、高岡法科大学(富山県)が募集を停止。ほかにも改組に伴う定員減や充足状況改善のための定員減があり、全体としてこれらが新設・改組による定員増を上回った。

一方、入学者数は3.3%増の51万839人。

2024年度、106万人台に急減した18歳人口が2025年度は109万人に反転したのが増加の主たる要因だ。これにより、志願者数も前年から6.8%増加した。

進研アド等の調査によると、偏差値上位の大規模大学を中心に、一般選抜前期で収容定員管理のために合格者数が絞り込まれた。その影響で後期の出願が増え、全体の志願者数が押し上げられた形だ。

また、より下位の大学に入学者が流れる形で全体の歩留まり率は高かった。入学者数51万839人は、調査開始以降、最も多い。

以上のように、入学定員が減る一方で入学者数が増えたため、全体の定員充足率が上昇。上位大学の定員管理の影響を受ける形で、個別大学の充足率も改善した。

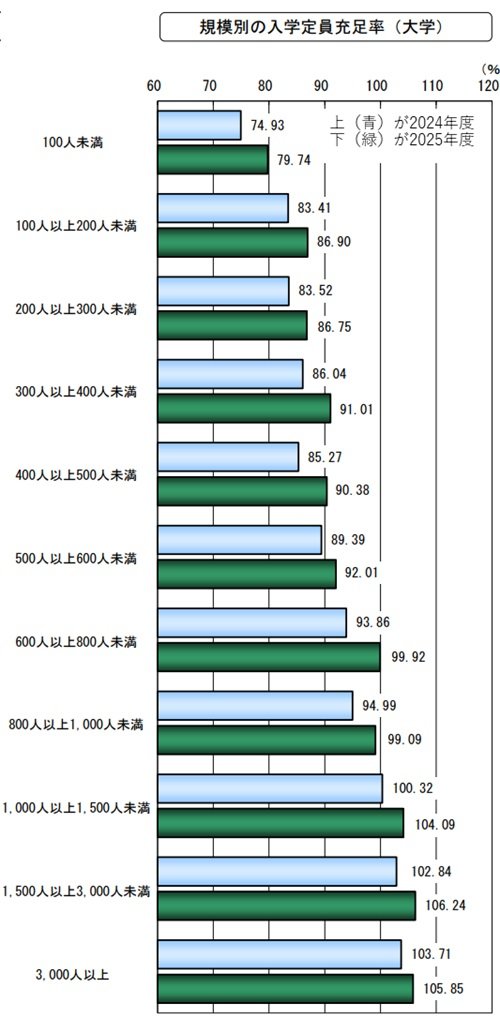

しかし、入学定員規模による11の区分ごとの入学定員充足率を見ると、充足しているのは前年度と同様、定員1000人以上の3つの区分のみだ。依然、規模が小さい大学ほど定員確保が厳しい傾向にある。

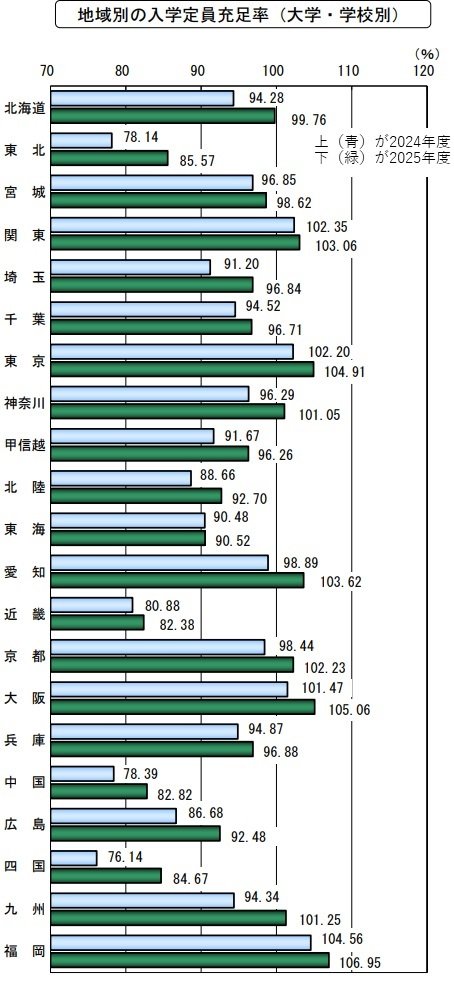

入学定員充足率を21のエリア別に見ても、偏りは顕著だ。

前年度とほぼ同じだった東海を除いてどのエリアでも入学定員充足率が上昇したが、100%を超えたのは関東、東京、神奈川、愛知、京都、大阪、九州、福岡で、ほとんどが大都市部とその周辺だ。

18歳人口は2027年度まで小刻みに変動した後、再び減少期に入り、2040年度には81万人まで減ると予想されている。これを見越して2026年度以降も募集停止や定員減を予定している大学がある。

文部科学省は、修学支援新制度の対象外とする収容定員充足率の基準を厳格化し、学部新設を認めない定員充足率の基準も5割以下から7割以下に引き上げる方向で検討。これらのペナルティに加え、一時的な定員減に踏み切りやすくするための制度改正の検討など、規模の適正化に向けた政策誘導を進めている。

18歳人口の増加や進学率の劇的な上昇が望めない中、大学の存続のために、一時的な措置も含む規模の適正化は、すべての大学に共通する課題と言えそうだ。