東洋大学の入試改革〈前編〉 基礎学力テスト型は事前課題を加え総合型選抜に

学生募集・高大接続

2025.0729

学生募集・高大接続

3行でわかるこの記事のポイント

●初年度の基礎学力テスト型入学者、上位校の割合は一般選抜と同程度

●徐々に枠を拡大し、一般選抜と合わせ全募集人員の8割に

●全入学者に占める第1志望者の割合50%以上をめざす

東洋大学が2025年度入試で導入した学校推薦型選抜「基礎学力テスト型」は、さまざまな形で注目を集め、2026年度の🔗「大学入学者選抜実施要項」(以下、「要項」)の見直しにつながった。同大学はこの年内入試を、「入学者を変えることによって大学を変える」というねらいの下で続けてきた入試改革の一つとして位置づける。入学者を変えるために、東洋大学は何をしてきたのか。そして、「基礎学力テスト型」をはじめ、今後の入試はどうなるのか。前編では2026年度入試の概要を紹介する。

*図表は東洋大学提供

*東洋大学の入試改革〈後編〉 危機に直面し、「入試で大学を変える」ことを決断

東洋大学は2025年度入試で、12月実施の基礎学力テスト(2科目)で合否判定する学校推薦型選抜「基礎学力テスト型」を導入した。他大学との併願と学内併願を可能にして2万人近い志願者を集める一方、高校団体から「一般選抜の前倒しではないか」との指摘を受けて議論を招いた。

入試部の加藤建二部長は「一般選抜と年内入試の入学者の間で入学後の学力差が大きいことが背景にある。基礎学力をしっかりつけてきてほしいという受験生へのメッセージでもある」と説明する。「本学の志望者が多い中堅の高校からは、『せめて年内いっぱい勉強を続けさせるため、大学には、基礎学力が大事だということが生徒に伝わる入試をしてほしい』というニーズを感じていた。志願者の数は、そのメッセージがしっかり受け止められたことを表しているのではないか」。

高校ごとの推薦基準に委ねて評定平均の出願基準は設けず、学力試験のみで合否を判定する方式にした。

募集人員578人に対して1万9610人の志願者を集め、合格者数は4194人。競争倍率は4.68倍。学内併願を除いた実合格者数は2509人で、最終的に906人が入学した(歩留まり率36.1%)。

大学側は数の成果に加え、質の面でも手応えを感じている。

例えば、学力上位校出身者の割合の高さが挙げられる。

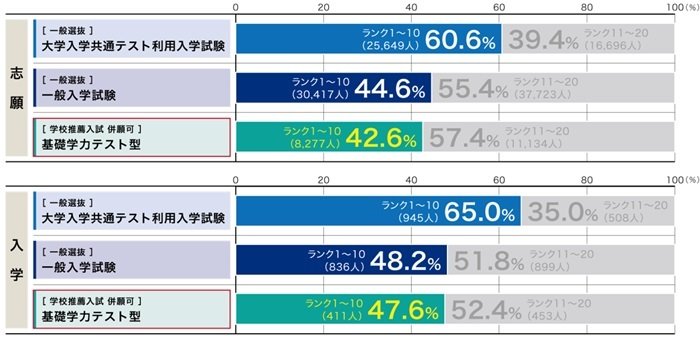

東洋大学では、受験関連企業が進学実績に基づいて高校を20段階に分類する「高校ランク」を、学生募集の成果指標として活用。ランク1~10を「上位校」と定義し、志願者数や入学者数に占める上位校の生徒の割合を追跡している。

2025年度「基礎学力テスト型」の志願者数に占める上位校の割合は42.6%で、一般選抜の一般入学試験の44.6%と同水準。入学者数に占める割合は47.6%(一般入学試験は48.2%)だった。専願の総合型・学校推薦型選抜は志願者、入学者とも20%程度なので、「基礎学力テスト型」は、従来の年内入試とは異なり一般選抜に近い学力層を獲得できたことになる。

また、「基礎学力テスト型」の全入学者に占める英語外部検定利用率は83.8%で、一般選抜を含む全選抜の中で最も高い。

「文、経営、国際など、学力上位大学との併願が多い白山キャンパスの学部は、志願倍率が高い一方で歩留まり率は低かった。他のキャンパスでは、合格者の15%ほどが仮手続きでなく一気に本手続きをする学部・学科も目立ち、第1志望者が多かったと見ている」(加藤部長)。

首都圏のみで試験を実施したにもかかわらず地方からの出願も予想以上に多く、「地方国公立志望層のこの入試に対するニーズの高さを感じた」と振り返る。

初回実施の手応えと新しい要項に基づき、2026年度入試では「基礎学力テスト型」を総合型選抜に移して次の通り変更を加えて実施する。

募集人員は前年から63人増の641人。

推薦書が不要となる一方で、学力試験に加えて事前課題の小論文も評価の対象にする。

国語または数学(100点満点)、英語(100点満点、英語外部検定利用可)、調査書等(10点満点)、事前課題の小論文(10点満点)の計220点満点で合否を判定。

小論文は、東洋大学の建学の精神に触れながら、入学後の学びについて400字以内にまとめるという課題で、自学の教育に対する理解と意欲を見る。「2万人規模の出願者がいても、事前提出であれば教員総動員で目を通せる」(加藤部長)。

地方の受験生のニーズも高いことをふまえ、一般選抜と同様、全国に試験会場を設ける。

加藤部長は「高校ランク、英語4技能保有率などの指標で見ると、『基礎学力テスト型』で本学が欲しい学生を獲得できている。入学後のパフォーマンスを見極め、そこが期待通りなら徐々に募集の枠を広げていきたい」と話す。

その一方で、学力上位大学や地方国公立大学との併願も多いこの入試で、従来の第1志望層をはじき出すことにならないよう、合格ラインは当面、低めに設定するという。「基礎学力のある学生だけが増えればいいとは思っていない。周りとは違うユニークな発想ができる従来の年内入試層が加わると、ゼミや研究室が活性化する。データを丁寧に見ながら、募集人員や合格者のバランスを最適化することが大事だ」。

東洋大学はめざす教育の実現に向け、2026年度以降の入試で次のような方向性を掲げている。

<全体> 入学者に占める第1志望者の割合を50%以上に拡大

<一般選抜> 学力(知識・技能)重視の試験を継続・拡大

<年内入試>

➊「基礎学力テスト型」の拡大と、これに伴う各選抜の募集人員の配分見直し

❷高大連携による接続型の受け入れ拡大と、指定校推薦の大幅な見直し

❸英語等の資格を生かせる専願の選抜の拡大

一般選抜と年内入試の両方で、自学の教育について理解した意欲の高い第1志望者を増やすことによって、教育リソースが積極的に活用され、めざす教育を実現できると考えている。

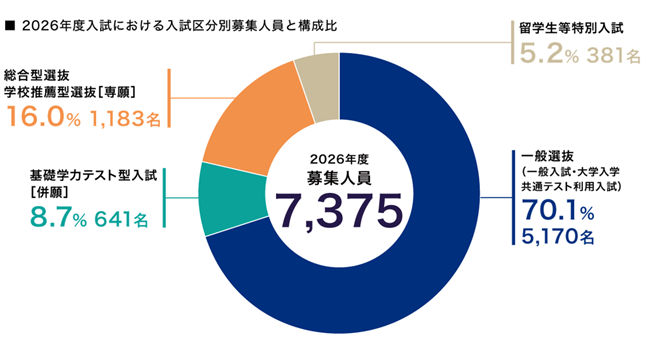

一般選抜で十数年来、力を入れてきた学力(知識・技能)重視の入試を継続・拡大する一方、年内入試にもこの方針を適用して「基礎学力テスト型」の拡大を図る。全募集人員のうち7割ほどを一般選抜、1割前後を「基礎学力テスト型」にあて、学力を問う入試での受け入れを計8割程度にする。

「『基礎学力テスト型』を拡大しても一般選抜の募集人員を減らす考えはないので、年内入試の中での調整が必要になる。指定校推薦は高校によって入学者の意欲や成績の差が大きく、進路実績づくりのために制度を利用しているようなケースも見受けられる。そのような高校は指定を取り消すなど、整理が必要だと考えている」(加藤部長)。

これまでも、指定校については毎年見直してきた。上位校からの推薦が増えて入学者数は増加傾向にあるが、高校ランクにかかわらず、入学後の状況をふまえて見直し対象を検討するという。「本学の教育に問題があることも考えられるので、成績だけを理由に即、指定を取り消すことはない。教員が高校側とコミュニケーションをとって、そのあたりを確認したうえで判断している場合が多い」。

指定校の整理を進める一方、教育ビジョンが一致する高校との連携協定を進め、出前授業などを通じた高大接続型の受け入れを拡大したい考えだ。

こうした方向性の下、「基礎学力テスト型」以外の2026年度入試については、次のようなことが決まっている。

<一般選抜・年内入試共通>

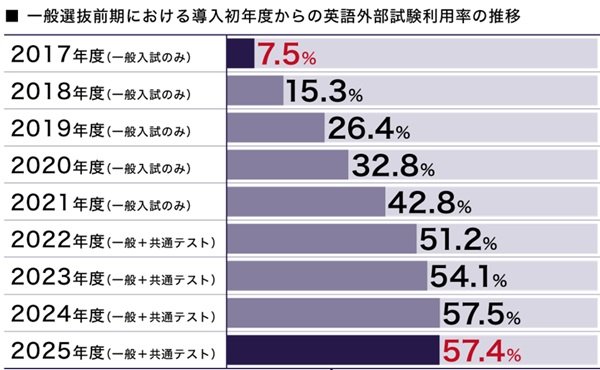

➊利用可能な英語外部検定にGTECを追加

2024年度入試まで上昇を続けていた「一般入試と共通テスト利用方式での英語外部検定利用率」が、2025年度は57.4%で前年から微減。「頭打ち」とみなし、地方の高校での受検率が高いGTEC(検定版Advancedタイプ)を加えてテコ入れを図る。

「外部検定を使って入学した学生はGPAが高く、本学独自の海外プログラムへの参加率も高いなど、『欲しい学生』の獲得につながっている」(加藤部長)。

❷募集人員は一般選抜と基礎学力テスト型で約8割

2026年度の募集人員の割合は、一般選抜70.1%、基礎学力テスト型8.7%、専願の総合・推薦16.0%、留学生等特別入試5.2%となっている。

<年内入試>

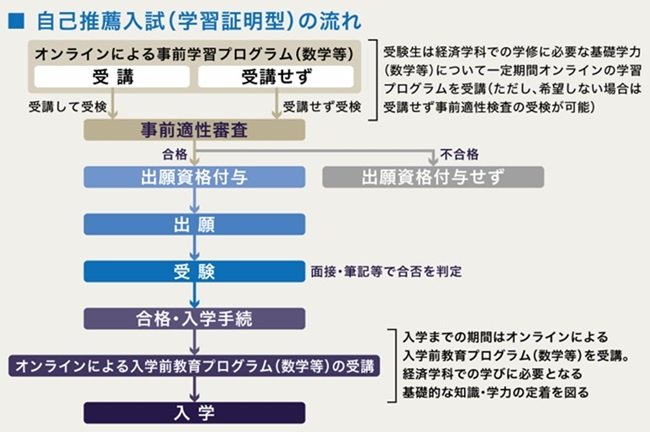

経済学部経済学科の自己推薦入試で、数学に関する出願資格として「学習証明型」を実施

同学科では、入学後の学びに必要となる数学を重視。自己推薦入試では従来、実用数学技能検定(数検)の指定級での合格を出願資格にしていたが、2025年度入試から「学習証明型」を追加した。オンラインによる事前学習プログラムを受講してもらい、適性審査に合格すると出願資格を与える仕組みで、適性審査のみの受検も可能。入学手続き後も、数学の入学前教育プログラムの受講を課す。

加藤部長は「数検を受ける高校生がまだ少ないため、大学自ら受験生を育てる仕組みとして導入した」と説明。初年度は周知期間が短かったこともあり利用者は少なかったが、2年目からの浸透に期待を寄せる。

<一般選抜>

文系の全学部・学科に数学必須入試を拡大

2011年度入試から経済学部経済学科を皮切りに広げてきた数学必須入試を、経済学部の1学科、社会学部の3学科で新たに導入、これにより文系の全学部・学科での実施となる。

ここまで説明してきた選抜制度は、2026年度入試で唐突に導入するものではない。いずれも十数年来の入試改革の中で種をまき、育ててきたものだ。

後編では、東洋大学でなぜ、どのような入試改革がなされてきたかを見ていく。