東洋大学の入試改革〈後編〉 危機に直面し、「入試で大学を変える」ことを決断

学生募集・高大接続

2025.0804

学生募集・高大接続

3行でわかるこの記事のポイント

●学生募集部門主導で多教科型、文系学部の数学必須型などを導入

●募集広報のウェブ集約も奏功して志願者が増え、その質も変化

●職員への信頼が高まり、法人・執行部、教員との間で役割分担が確立

2025年度入試で導入した「基礎学力テスト型」を含め、東洋大学の入試改革は「入学者を変えることによって教育・研究を変え、大学を変える」という一貫したねらいの下で進められてきた。後編では、その発端と十数年間にわたる改革の歩み、そして、存在感を増す中での"これから"について紹介する。

🔗東洋大学の入試改革〈前編〉 基礎学力テスト型は事前課題を加え総合型選抜に

*図表は東洋大学提供

東洋大学の入試改革の発端は2008年度にさかのぼる。現在、入試部長を務める加藤建二氏はこの年、入試課長として8年ぶりに学生募集の現場に戻り、自学の状況に衝撃を受けた。工学部(現理工学部)の入試難易度が低迷して一部学科でボーダーフリーになっていたのをはじめ、募集に問題を抱える学部が複数あったのだ。

10年後には再び18歳人口の減少期に入ることもあり、危機感を高めた。

加藤部長は「小手先の改革では一時的な効果しか期待できない。大学が生き残るためにはその本質である教育・研究を変えるしかなく、それには教員の意識を変える必要がある。そして、教員を変えるには学生を変えるのが一番の近道だという結論になった」と振り返る。

学内での議論を経て、東洋大学は「入試改革を起点にして大学を変える」という壮大な目標を掲げ、矢継ぎ早の改革に打って出た。

まず向き合ったのが、「入学後に必要な力を入試で問う」という課題だった。

文系学部でも数学の知識や数学的なものの見方が求められるが、文系志望者の多くは高校で数学を十分に学んでいない。大学の授業についてこられるようにするため、入学前後に高校までの補完的な教育をせざるを得ないという困難な現実があった。

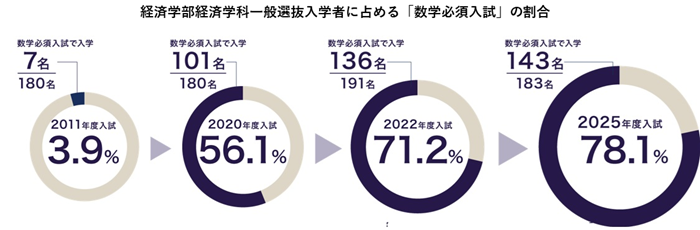

そこで、2011年度入試において、経済学部経済学科が先陣を切る形で、英語・国語に加えて数学を課す数学必須入試を導入。その後、他の文系学部・学科に広げてきた。

「新しい入試を導入する時は志願者数の激減を避けるため、まずは少ない募集人員で始める。合格ラインを低めに設定して競争倍率を下げると、次年度は志願者が増える。数年これを続けて志願者数が一定の規模に達したところで、他の方式から移す形で募集人員を徐々に増やす。その間に自ずと合格ラインが上がっていくし、数学を勉強してきた入学者の割合も上がる。本学ではそうやって入試を育てている」(加藤部長)

2025年度は、文系学部全体の一般選抜入学者の22.6%、経済学科の一般選抜入学者の78.1%が、数学必須入試を経ている。教員は「以前とは授業の手応えが違う」と喜び、本来やりたかった教育に近づくことで指導に熱がこもるという。学生の変化によって教員の意識が変わり、授業・教育が変わる象徴的な例と言えよう。

経済学科での導入から16年、数学必須入試は2026年度、文系の全学部・学科に行き渡る。

ちなみに、経済学科は総合型選抜と学校推薦型選抜にも出願条件等として数学を課す方式があり、それによる2025年度の入学者は、総合・学校推薦型全入学者の58.7%だった。

一般選抜では学力(知識・技能)を重視する方針を掲げ、2011年度にセンター利用方式で、2015年度には一般入試で、それぞれ4教科型を導入。2016年度にはセンター利用方式に5教科型も加えた。

その一方で縮小させてきた2教科型は2025年度に全廃、一般選抜による入学者の22.6%を4教科型・5教科型が占めるまでになった。

多教科型入試の拡大によって、東洋大学を併願先に選ぶ地方国公立志望層が増加。首都圏以外からの志願者数は、この20年近くで大幅に増えた。

2017年度一般入試では、他大学に先駆けて英語外部検定利用方式を導入した。2014年度にスーパーグローバル大学に選定されたのを受けて外国語による授業が増え、4技能に秀でた入学者を増やすことが課題になったのだ。

2022年度入試では共通テスト利用方式にも英語外部検定利用を拡大。さらに総合型選抜、学校推薦型選抜にも広げてきた。2025年度入試では、対象入試による全入学者の70.0%が英語外部検定を利用した。

「英語外部検定は、首都圏の高校ではおしなべて受検率が高いが、地方では地元国公立大学の入試で使えるかどうかで県ごとに状況が異なる。将来的には、1技能しか測れない英語の科目試験を廃止して外部検定に完全移行する予定で、地方の受検率も見ながら最終判断する」(加藤部長)

これらの入試改革によって、東洋大学の入学者は確実に変わってきた。

指標として重視する高校ランク(受験関連企業が進学実績に基づき高校を20段階に分類したもの)において、同大学が上位校と位置付ける上位10ランクの高校からの入学者の割合は、2008年度の33.3%から2025年度は55.9%に上昇。

この間に各学部の入試難易度も4~9程度上昇し、入試改革に踏み出すきっかけになった理工学部(当時は工学部)の上昇幅は13と突出している。

東洋大学の入試改革で注目すべき点は、トップダウンや教員主導ではなく、学生募集部門が先頭に立ってきたことだ。その理由について、加藤部長は①受験生に向き合う最前線にいて市場を把握するためのデータが集まる、②入学者のデータを持ち、入学後のデータともつないで「集めるべき入学者像」を描ける、の2つを挙げる。

2014年に加藤氏が理事に就任し(2024年12月退任)、現在も事務局長はじめ2人の職員理事がいて、現場のデータと視点が意思決定に生かされていることも、職員の発言力を強くしてきた。

多教科型入試や文系学部の数学必須入試なども、入試部がエビデンスに基づいて法人や大学執行部、教授会に提起し、実現したものだ。

これは入試改革だけにとどまらない。2024年度の群馬県・板倉キャンパスの廃止と埼玉県・朝霞キャンパスへの移転も、志願者データをもとに入試部が提起した。

入試に接続する学生募集広報も現場の職員が構想し、ウェブへの集約という方向で進めてきた。紙の大学案内や入試要項の廃止とウェブによる情報発信への切り替えは、広く知られるところだ。

15分前後のダイジェスト授業で学問の面白さを伝える🔗「Web体験授業」は2015年度のスタート以来、600本超を公開してきた。

受験の個別相談、出願、入学手続きもウェブ上でできるようにしたほか、Web体験授業を視聴したうえで面談に臨む総合型選抜など、一部入試にもウェブを活用している。

これらを入試情報サイト🔗「TOYO Web Style」に一元化したことにより、受験生の利便性向上はもとより、大学の業務効率化やコスト削減にもつながった。

「入学者を変える」というねらいの下で推進された募集広報、入試、改組やキャンパス再編など、さまざまな改革が相まって志願者が増え、その質も大きく変化してきた。「質」は学力面にとどまらない。Web体験授業を通して東洋大学での学びに対する意欲を高めたり、多教科型入試に向けて最後まで勉強を続ける粘り強さを備えていたりする入学者が増えた。

出願時のアンケートによると、東洋大学が第1志望だった入学者の割合は、2014~2018年度の40.5%から2024・2025年度は52.3%に上昇。2025~2029年度の中期計画では、平均50%以上という目標を掲げている。

さまざまな改革による成功を積み重ねたことにより、学内では職員に対する信頼が高まっている。その結果、法人・大学執行部は意思決定とそれに基づく運営・経営、教員は教育・研究の質向上、職員は学生募集や学生支援の前線での運営を通した大学の価値向上と、それぞれの役割と権限が明確になった。

東洋大学は、まだまだ改革の手を緩めない。2027年度の環境イノベーション学部(仮称、2025年7月現在設置構想中)の新設と、これに伴う川越キャンパスのリデザインが当面の重点課題だ。

「これまでの改革によって本学のプレゼンスが上がり、一定の影響力を持つようになった。中堅の高校からは『東洋大学が入試を変えれば他の大学も変わっていく』といった期待を感じる。時代の過渡期には新しいチャレンジに対する逆風がつきものだが、多くの大学・高校が『このままでいいのか?』と疑問を抱いている問題に一石を投じる覚悟で、これからも絶えず改革を進めていきたい」。加藤部長は、入試改革をけん引する決意をそう語った。