〈共に挑む学生募集DX〉vol.03 「参加してみたい」の気持ちを醸成!約4割がアクションを起こした城西大学薬学部、OC広報設計の舞台裏

学生募集DX

2025.1020

学生募集DX

3行でわかるこの記事のポイント

・ 学生主体OCという"現場価値"を、高校生視点で伝えるLPに再設計

・キーワード起点×学生の声・写真×目的別導線で「行く理由」と「行ける状況」を提示

・LP経由で約4割がOC日程詳細へ遷移。価値訴求が来場アクションに結び付いた

オープンキャンパス(OC)は、高校生が大学を選ぶうえで欠かせない体験の場だが、大学全体の告知では日程・交通などの共通情報が中心になり、学部ならではの「誰に会え、どんな体験ができるか」が埋もれがちだ。城西大学薬学部は、授業で培った学生のコミュニケーション力を生かし学生主体で運営しているOC。その価値が高校生に届き、参加へと繋がるよう、進研アドと来場促進LPを制作した。LP経由で約4割がOC日程詳細へ遷移するなど行動が確認できている。教育で育った学生の力を、体験設計と情報設計で志望形成に結び付ける取り組みを紹介する。

城西大学薬学部薬学科のOCでは、在学生が主体的にプログラムを運営している。受付・誘導の補助、体験ブースでの対応、キャンパスツアーのガイドなど、来場者と直接関わる場面の多くで学生が主役となる。「高校生が同世代の先輩から話を聞けることが一番の魅力」と木村聡一郎准教授は語る。

しかし、その「現場の良さ」が外からは分かりにくかった。

全学のOC告知ページは、複数学部の情報を網羅する性格上、日程・会場・アクセスが中心となる。薬学部OCの核である「在学生と会える/質問できる/雰囲気がわかる」といった体験情報(OC独自情報)は露出が小さく、参加動機(OC参加の動機)に直結しにくかった。

木村准教授は「学生が主役のOCを実施しても、参加前にその価値が届かないと集客に結びつかない」と課題を共有。だからこそ学部独自LPで"体験価値が一目でわかる情報設計"に踏み出した。薬学科は6年制ということもあり、入学前に「ここで6年間を過ごすイメージ」を持てるかどうかが志望決定に大きく影響する。

「先生との距離感」「在学生の雰囲気」は進路選択の判断材料であると同時に、OC参加の動機にも直結する。今回はOC参加動機をつくることを狙い、参加前に"人"と"体験"が想像できる情報設計に振り切った。

こうした課題は、城西大学に限った話ではない。全学的な広報では、多様な学部の情報を整理して発信する必要があるため、個々の学部が持つ「体験的な魅力」を掘り下げて伝えるのが難しい。一方で、学部は学生・授業・現場を最もよく知る一方で、教育や研究に加えて広報まで担うのは難しい。

そこで、入試課=全学的な発信、学部=学生主体の内容の核、進研アド=高校生目線での設計・制作支援という役割を整理。入口として来場促進LPを設け、学部の想いと高校生視点が自然に結びつくよう、情報の整理と表現の工夫を重ねた。

来場促進LP:オープンキャンパス薬学部 | 城西大学

流入:リスティング広告からのリンクでLPへ誘導。

コンセプト:参加前の期待を学生が活躍する様子で醸成。

構成:①関心ワード入口→②プログラム別に体験イメージ→③学生の写真で"人"を可視化→④日程・申込→⑤再訪喚起(動画)。

城西大学薬学部は、薬剤師養成課程の薬学科(6年制)、研究者・開発者を養成する薬科学科(4年制)、さらには管理栄養士養成課程の医療栄養学科を設置しているため、

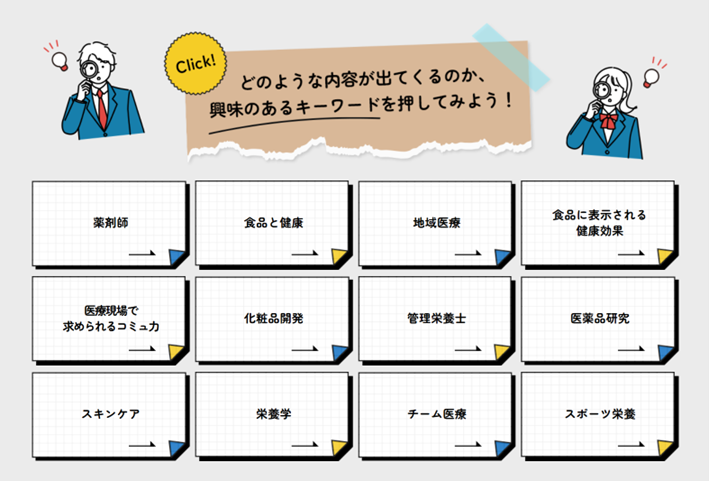

来場促進LPの制作にあたって意識したのは、「高校生から見て分かりやすい情報設計」だった。「薬剤師をめざす」「化粧品開発に興味がある」「管理栄養士をめざす」といった関心軸をもとに、検索やSNSでよく見られるキーワードを整理。そのうえで、興味のある学科では「入学後にどんな学びがあるのか」「どんな学生がどんな思いで学んでいるのか」という「具体的な体験」に自然と視線が移る構成にした。

木村准教授は「最初に難しい専門用語やカリキュラムを並べるよりも、まず『人』を伝える方が共感を得られる」と語る。

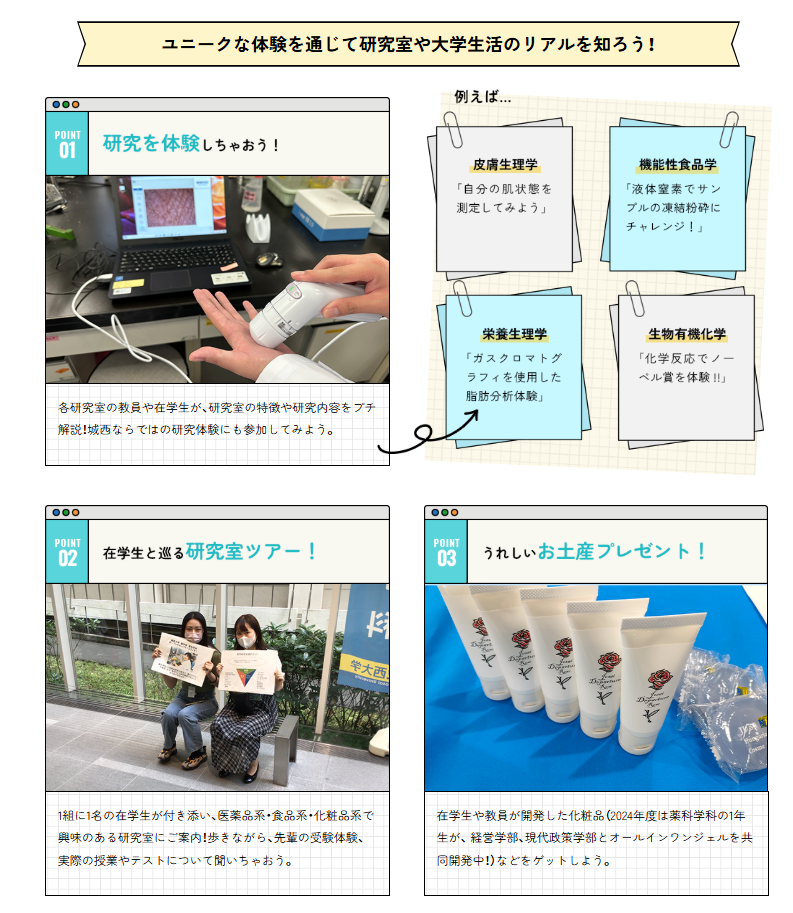

ページ中盤では「学生によるキャンパスツアー」や「個別相談でのリアルな声」など、学生が活躍するOCのプログラムを具体的に紹介。参加前から「学生と直接会って話ができる」ことを想像できるようこだわった。

在学生が高校生に話しかけたり質問に答えたりする様子の写真には、「自分も相談できそう」「雰囲気が良さそう」と感じてもらう狙いがある。

「薬学部のOCは、学生が本当に一生懸命に取り組んでいます。その空気感を伝えられるかどうかが勝負でした。だからこそ、学生の姿を中心に据えたページ構成にこだわりました」と木村准教授は振り返る。

構成段階から進研アドと議論を重ね、「閲覧体験の流れ」にも工夫を施した。

OC情報を単に時系列で並べるのではなく、『目的から選び、どんな体験ができるか』を直感的に把握できる導線設計とした。

「高校生が自分の興味や目的を起点に情報を取捨選択できれば、参加動機の明確化につながる」と、進研アドの担当者は話す。

こうした設計によりリスティング広告経由でLPを訪れたユーザーのうち、約4割がOCの日程詳細ページに遷移するという成果が出た。

薬学部に興味関心を持った高校生に来場を検討させるという自然な導線が実現した。

来場促進LPで表現した「学生主体のOC」は、当日の運営でその良さを実感してもらえるようになっている。来場者と最も多く対話するのは学生であり、彼らが発する言葉や立ち居振る舞いが、薬学部の雰囲気を形づくっているのだ。

学生たちの高いコミュニケーション力は、1年次のヒューマンコミュニケーションの授業 をはじめ、段階的な教育の積み重ねによって培われている。初年次は、人前で話すことやグループで意見をまとめて発表する経験を通して"伝える力"の基礎を身につける。上級学年では「コミュニケーション体験演習」の授業を通じて、より実践的な対話力や傾聴力を高めていく。

木村准教授は「授業での経験が、OCでの立ち居振る舞いや言葉づかいにしっかり生きています。人と関わる力を育む学びが、来場者との対話に自然に表れていると感じます」と語る。

こうした教育の積み重ねが、"学生主体のOC"という学部文化を支えている。

こうした教育で育った"伝える力"を生かし、学生同士が工夫を重ねながら来場者をもてなす姿が印象的だ。特に人気なのが学生によるキャンパスツアー。施設を案内するだけでなく、「この教室ではこんな実験をしています」「昼休みはここで友達と話すことが多いんです」といった日常のエピソードを交えて紹介することで、高校生が親近感を覚えるという。

学生はツアー中に保護者にも積極的に話しかけ、「他大学のOCにはない光景」と保護者から評価された。木村准教授は「学生が楽しそうに話している雰囲気が保護者にも安心感を与えているようです。保護者が『ここなら子どもを6年間任せられる』と感じることが大切」と語る。

参加者からはOCについて、「在学生の話が一番印象に残った」「学生の雰囲気が明るく、話しやすくて安心した」といった感想が多く寄せられた。LPで伝えた「学生主体の空気感」をリアルに体験できたことで、薬学部の魅力がしっかり伝わっている。

「OCは、学部の教育理念を学生の姿を通して感じてもらえる場です。教員や職員がどんなに詳しく説明するよりも、学生が楽しそうに語る姿が一番の説得力になる」と木村准教授。

今回の取り組みは、学部広報と大学広報の間で情報発信の役割分担?を模索している多くの大学にとって、ひとつのヒントになるだろう。

大学全体としての情報発信は信頼性や網羅性の面で欠かせない一方、学部ごとの特色や学生の姿を深く掘り下げるには限界がある。特にOCのように「体験」や「人との出会い」が価値の中心にある施策の告知では、学部が直接発信するリアルな言葉や空気感が大きな意味を持つ。

進研アドの担当者は、「大学全体の広報と学部発信は、カスタマージャーニーのステージごとに役割が異なる」と強調する。

「大学広報は"大学そのものへの関心"を集める入り口の役割を担い、学部広報は、その大学や学部に関心を持った高校生に対して、興味関心をさらに高め、イベント参加や志望度向上といった意識や行動の変容を促すフェーズを担う。

それぞれが段階に応じた情報を届けることで、高校生にとってもより自然な理解と納得できる進路選択が実現する」と語る。

今回のLP制作では、「学生主体」という薬学部の強みを明確に打ち出しつつ、全学OC告知とは独立した学部単独のLPとして情報を整理した。全学の告知では扱いきれなかった体験的な価値を学部独自のページで掘り下げることで、興味関心の高い高校生に深く刺さる発信が実現したのだ。

「高校生は大学の規模や偏差値だけでなく、『どんな人がいるか』『どんな雰囲気なのか』を重視しています。学生の姿を通してそれを伝えることが、結果的に志望度の向上につながる」と木村准教授は言う。

LPの成功につながった要因の一つは、城西大学薬学部と進研アドが同じ方向を見て動けたことだった。

単にページを新設するのではなく、「どんな情報を、誰の視点で届けるのか」という設計思想を共有し、制作から運用まで何度も議論を重ねた。

木村准教授は「学部が現場のリアルを伝えるコンテンツを提供し、入試課の全学広報にも情報共有をしながら、高校生視点での発信を進研アドと考える。役割を分担して協働したため『高校生の関心を高められる広報』を実現できた」と振り返る。

高校生にとって進路選択は、情報を集める作業ではなく、自分がどんな環境で成長したいかを考える過程に近い。学部のリアルを伝え、学生が生き生きと学ぶ姿を見せることが、その想像を後押しする。

今回の取り組みは、LP制作にとどまらず、学生が主体的に関わるオープンキャンパスの企画・運営、そしてその基盤となる教育までを含めた学びと広報の連動にある。

授業で育まれた「伝える力」がOC現場で生かされ、その姿を高校生に届けるためのLP設計へとつながった。

木村准教授をはじめ、学生と教員が一体となって"人の魅力で伝える広報"を形にしてきたことで、学び・体験・発信が有機的に循環する構造を形づくっている。

これからも城西大学薬学部は、学生の姿を通して高校生の心に響く発信を続けていく。

写真左から、株式会社進研アド 事業開発部 部長 篠田 将一、城西大学 薬学部薬学科 木村聡一郎准教授、株式会社進研アド コンサルティング部 コンサルタント 和田 香菜子

(文・写真:大坪 侑史)

進研アドのオープンキャンパス来場促進LP(ランディングページ)や制作に関する相談は

城西大学薬学部のように、学部の特色や学生の姿を"高校生視点"で伝える広報設計に関心のある大学は、ぜひ下記よりお問い合わせください。

情報設計から導線設計まで、実例を交えてご紹介いたします。