関西の3法人が事務の共同化・効率化により教育・研究の支援体制強化へ

ニュース

2025.0512

ニュース

3行でわかるこの記事のポイント

●桃山学院大、神戸国際大、平安女学院大の取り組みを文科省が支援

●間接部門の業務を集約するシェアードサービス化を推進

●共同購入プラットフォームを構築し、DXにも取り組む

桃山学院(大阪府和泉市)、神戸国際大学を運営する八代学院(神戸市)、平安女学院(京都市)の3つの学校法人は2024年度から、間接部門の事務や物品調達のシェアードサービス化(複数の企業等のグループで、間接部門の業務を集約して効率化やコスト削減を図ること)に取り組んでいる。業務効率化で教育・研究活動にリソースを集中させることによって、各法人が設置する学校の価値の向上を図る。外部資金獲得を担うファンドレイザー等をグループで共有する構想も描く。代表の桃山学院の担当者に話を聞いた。

桃山学院をはじめとする🔗3法人の取り組みは2024年度、文部科学省の「🔗少⼦化時代を⽀える新たな私⽴⼤学等の経営改⾰⽀援」事業において、複数校連携による運営の効率化を支援する「メニュー2」に選定された。2028年度までの5年間で、「間接部門の経費30%削減」といった数値目標の達成に取り組む。

3法人はいずれも、キリスト教の教派のひとつである「日本聖公会」に属し、西日本関係学校として交流してきた。

それぞれが財務上の課題を抱える中、間接部門の業務効率化、寄付金等の外部資金の獲得といった共通の課題に取り組むため、シェアードサービス化で連携することにした。

3法人が連携して取り組むのは、間接部門の事務機能の共同化、物品等の共同調達などだ。

①間接部門の事務機能共同化

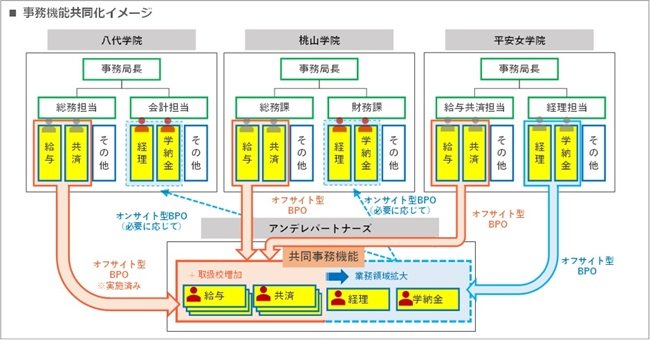

桃山学院100%出資による事業会社「アンデレパートナーズ」が、オフサイト(遠隔)型の共同事務機能を構築し、各法人が経理・給与・共済事務等を同社にアウトソーシングする。これにより、各法人の間接部門の効率化を図る。

②物品の共同調達

アンデレパートナーズを中心とした共同購買プラットフォームを導入し、スケールメリットによる調達費の削減を図るとともに、購買データを管理。今後は、プラットフォーム内のサプライヤーの充実を図る。購買システムと会計システムの連動によるDX化で事務工数の削減、効率化をめざす。

③SDの共同実施

各校の強みを生かす人材に必要な能力の向上に向け、共同で研修を実施する。一般・汎用的な研修と専門特化型の研修とに分け、まずは前者に取り組む。2024年度は経理や購買の担当者を対象に、業務改善の4原則など、業務効率化の一般的な考え方について理解を深める研修をした。

3法人の連携において重要な役割を果たすのが、桃山学院の事業会社・アンデレパートナーズだ。

同社は桃山学院が設置する各校の事務のアウトソーシングを目的に、2016年3月に設立された。蓄積されたノウハウを生かして他法人からも学校法人共通の定型業務を受託し、事務の効率化を支援している。数年前から八代学院、平安女学院からも一部の業務を請け負ったり、スタッフを派遣したりしていた。

桃山学院の沼田博幸総務部長補佐は、同社について次のように説明する。「モデルになっているのは、サッチャー政権下のイギリスの行政改革であるエージェンシー制度だ。専任職員が教育・研究に関する企画・立案、意思決定といった主活動に集中できるよう、教育・研究以外の附帯業務や定型業務の受け皿として設立された」。

「間接部門の業務は必要不可欠なものだが、共済のように各法人の独自性が比較的低く、シェアードサービス化に向いている業務が多い。また、間接部門にリソースを割いても教育機関としての主活動での社会的評価を高めることはできない。間接部門の定型業務は集約による効率化が可能であり、リソースを優れた教育や研究に投資することによって教育機関としての評価を高めるべきだ。アメリカやオーストラリアではシェアードサービスが積極的に行われている」

企業におけるバリューチェーンマネジメントの考え方が、今回のシェアードサービスを支えている。バリューチェーンとは原材料の調達、製造、流通、販売、アフターサービスなど、価値創造の一連の流れのことで、価値創造に直接関わる「主活動」とそれを支える「支援活動」に分けて捉える。今回の連携事業ではこれを教育機関としての活動に置き換え、支援活動に区分される間接部門の業務を効率化して主活動に資源を集中させることによって、学校としての価値の最大化を図る。

価値の最大化に向け、高度専門職を養成したり、新たに採用したりして、法人間での人材の共有をめざす。教育・研究支援の専門職としてIR人材、URA(リサーチ・アドミニストレーター)、地域連携コーディネーターなども視野に入れているが、当面の目標はファンドレイザーの確保だ。

事業の最終年度である2028年度までの主な数値目標は次の通り。

▼経理・給与事務・共済事務の人件費と業務委託費の3法人総額を2023年度比で30%削減

▼これらの業務を担当する専任職員等17人を直接部門に配置転換

▼物品調達にかかるコストを2023年度比で10%削減

▼共同研修を年1回以上開催

▼2つの学校法人の新規参加

▼高度専門職2人以上を採用、または養成して共有

数値目標として掲げる2法人の新規参加はすでにめどがつき、2025年4月から一部業務の共同化に加わっている法人もある。今後も積極的に参加法人を受け入れていく考えだ。

目標達成に向け、各法人の事務局長などで構成する実施委員会が定期的にモニタリングと相互点検・評価を行う。中間年度には、企業による外部評価も予定している。

建学の精神や所在地が比較的近い3法人の連携について、「将来的な経営統合を視野に入れているのか?」と聞かれることもあるという。沼田部長補佐にたずねると、即座に「考えていない」と答えた。「お互いにとってメリットがある部分で連携し、それぞれの個性を磨いていくことが大切だと考えている」