教員の負担軽減のため、業務依頼や会議管理のシステムを導入―芝浦工業大学

ニュース

2025.0331

ニュース

3行でわかるこの記事のポイント

●業務効率化で教育・研究の時間を確保し、学生に還元

●教職協働のプロジェクトで改善策を検討、内製でシステムを構築

●700人の教職員の活用データを分析し、DXによる次なる改善へ

芝浦工業大学は教員の業務負担を軽減するため、民間企業が提供するコラボレーションソフトで構築した学内システムを、約700人の全専任教職員が活用している。このシステムに職員からの依頼案件、会議情報、各種申請手続きを一元化。ワンストップで効率的に対応できる環境が整い、教員から満足の声が聞かれるという。業務効率化の先に見据えるゴールは、研究力を強化して教育をより豊かなものにし、学生と触れ合う時間を増やすことだ。

*芝浦工業大学は汎用コラボレーションソフト・Notion(ノーション)を使って自学専用のシステムを構築し、それを学内で「Notion」と呼んでいる。本記事では、汎用ソフトを指す場合はNotion、同大学が構築したシステムを指す場合は「Notion」と表記する。

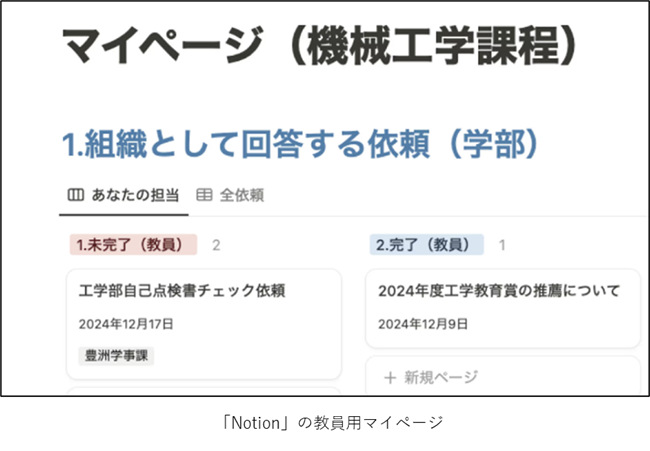

芝浦工業大学の教員は、始業時にパソコンを開くと、まず学内ポータルサイト「Notion」のマイページで、職員からの依頼案件や直近の会議予定を確認する。

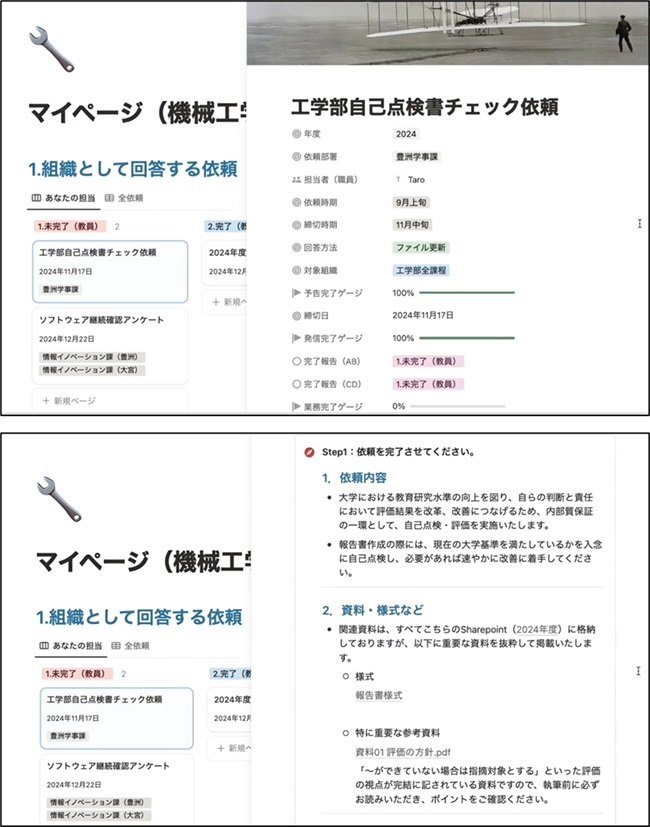

新年度のカリキュラムのチェック、シラバスの編集、各賞への学生の推薦など、職員からの依頼案件は「Notion」に一元化され、依頼内容の確認から提出物の送付等まで、ワンストップで対応できる。

画面左側「未完了」列の案件をクリックすると、対応種別(フォームからの回答、ファイルの提出等)、締め切り、提出先など、必要な情報が一覧で示される。

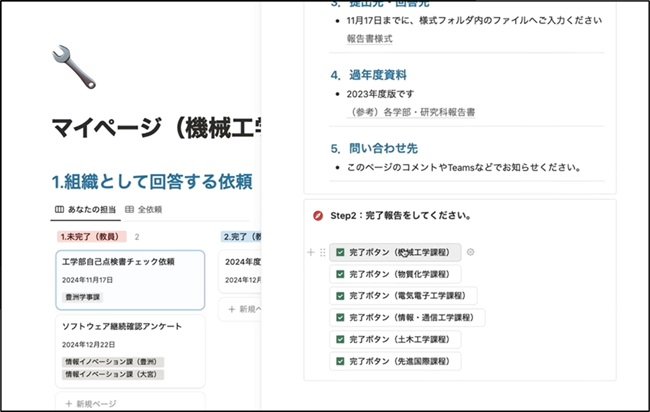

作成した文書等のファイルを送信し、「完了ボタン」をクリックすると、その案件が画面右側の「完了」の列に移動する。一方、依頼した職員の「Notion」には完了が通知される。

教員は日々、「未完了」の列を確認し、案件があれば処理して「完了」の列に移していくわけだ。

職員側の画面でも、対応済みと未対応の案件が一目でわかるようになっている。

このシステムが全学で導入された2024年秋以降、教職員双方から、業務依頼を巡る物理的、精神的負担が軽減されたとの声が増えているという。

芝浦工業大学が「Notion」を使う目的は、教員の事務作業の負担を軽減して教育・研究にあてる時間を増やすことだ。

文部科学省の科学技術・学術政策研究所が2024年5月に発表した研究者の意識調査によると、大学教員の約8割が研究時間の不足を認識しているという。

芝浦工業大学・大学企画課の宇佐美優里課長は「本学でもかなり前から教員の学内業務が増え、負担が増していた。背景には、文科省からの調査協力依頼や補助金等の申請が増えたこともある」と説明する。

2024年4月の🔗工学部の改組が、問題解決に向けて動き出す契機となった。より柔軟な分野横断教育を実現するため学科制から課程制に移行し、従来の2学科を1課程にまとめる方針が決定。

この組織改編が構想されていた2022年秋ごろ、工学部長が課程制設置準備室の責任者だった宇佐美課長に「教員の事務対応の負担軽減策を考えてほしい」と要望した。学部長は、「二つの組織が統合されて教員が増えると、課程の責任者による事務の取りまとめがさらに大変になり、研究どころではなくなってしまう」と訴えた。

宇佐美課長は、職員有志のプロジェクトを立ち上げ、働き方改革の観点から業務改善に取り組むことにした。

課程制設置準備室が任意参加で企画したワークショップには、約20人の職員が参加。そこで整理された課題の解決に取り組むため、2023年2月、まずは工学部を対象とする「業務効率化・DX推進プロジェクト」が発足した。13人の職員が手を挙げ、工学部の教員2人を加えた15人で活動を開始。

同課の古川祐輔課長補佐は「指名制ではなく、この大学をもっと良くしたいと考える職員が自らの意思で参加したこと、職員のひとりよがりの発想ではなく、教員目線で考えられる体制にしたことが成功につながった。このプロジェクトは現在の3期目に至るまで、一貫して本学の伝統である教職協働で取り組んできた」と話す。

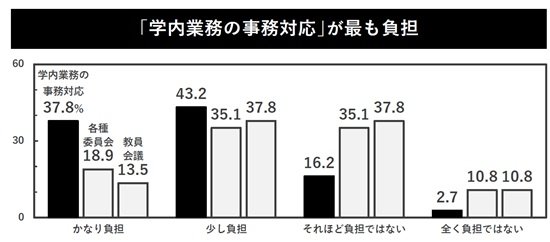

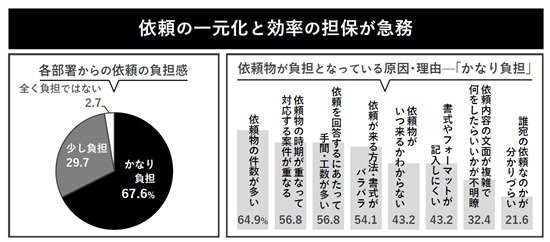

プロジェクトはまず、全教員を対象に、業務負担に関するアンケートを実施。その結果、各種委員会や会議に比べて、学内業務の事務対応に対する負担感が大きいことがわかった。

原因として、依頼件数の多さ、回答や対応に手間がかかる、部署によってメールやチャット、LMSなどバラバラのツールで依頼されるため、確認が煩雑で後から探すのも大変、依頼内容が不明瞭-などが挙がった。

これらの問題を解決するには、依頼用のツールを一元化したうえで、依頼の仕方を標準化してシンプルにする必要があると、プロジェクトは結論づけた。

依頼方法のイメージを描きながら、それを実現できるデジタルツールを検討。すでに運用しているツールの活用でコストを抑えることも選択肢に加え、広く比較検討した結果、Notionの新規導入を決めた。

ノーコード(プログラミングが不要)でシステムを構築でき、アジャイル開発(機能単位で開発し、検証しながら改善や機能追加を繰り返す手法)が可能という点が決め手になった。運用によって蓄積されるデータを分析・活用できることにも魅力を感じた。

プロジェクトメンバーで宇佐美課長の部下でもある澤虹之介氏は「『こんな仕組みを作りたい』というアイデアを、ITに精通していないわれわれでも簡単にシステムにすることができ、短期間でプロトタイプを作れた」と振り返る。試作したものを実際に教員に使ってもらい、意見をふまえて修正するという試行錯誤を重ね、3か月ほどで実運用が可能な「Notion」が完成した。

開発に加わった情報システム部門の2人は、認証システムなどシステム間の連携部分を担当。「Notion」内の仕組みは、古川補佐や澤氏のほか、入試課や学生課のメンバーが構築した。

教員用の「Notion」では、職員からの依頼案件のほか、学内会議、事務部門に対する各種申請手続きも一元化されている。

会議のページでは、自分が出席すべき会議を一覧できる。報告事項・審議事項の別と所要時間を含むアジェンダの確認、資料のダウンロードなどが可能で、出欠や遅刻の登録もできる。オンライン会議には、ページ内に記載されたURLから参加する。

申請手続きのページでは、支援制度への申請や学会での教室利用など、各種申請の一覧から目的のものを選んで詳細ページに飛び、手続きの流れを確認したうえでフォームに必要事項を記入。ダウンロードした書類の提出含め、ワンストップで完了できる。

これらの機能を備えた「Notion」を2024年4月に工学部で先行導入したところ、スムーズに定着。同年10月の全学展開を成功させるという次なるミッションの下、プロジェクトはメンバーを一部入れ替えて第2期の活動をスタートさせた。コアメンバーのほか、各部署に活用促進の担当者も置いた。

プロジェクトは全教員を対象に、「Notion」の使い方の研修を対面で実施。必要に応じ、研究室でマンツーマンの支援も行った。

こうして、専任教職員700人による活用もスムーズに定着した。

教員からは「依頼案件を一元管理できるので進捗がわかりやすい」「対応すべき案件が一目で確認でき、メールを掘り返す必要がなくなった」など、好意的な反応を得ている。

会議についても、出欠の届け出方法が統一されたことによって、当日「〇〇先生は欠席なの?」といった確認に時間を費やすことがなくなった。アジェンダごとの所要時間を事前に共有することによって、時間内に終わらせようという意識が働き、全体として会議時間が短縮されるという副次的な効果も出ている。

以前は担当部署がわかりにくく、たらい回しにされることも少なくなかったという申請手続きのストレスも解消された。

現在、プロジェクトは16 人の職員に各学部を代表する教員も加えたメンバーで3期目の活動に入っている。「Notion」に蓄積されたデータを分析し、業務改善を図るDXへとミッションも進化した。

「例えば、教員への依頼が特に多い時期を割り出して平準化し、負担を緩和したい。依頼件数そのものを減らすため、案件一つひとつについて、本当に教員の対応が必要なのか精査している」(古川補佐)。

一方の教員側も、すべての依頼案件が一元化されたことにより、主体的に効率化を図れるようになった。工学部長は「1年間を通していつ、どんな依頼が来るかが見える化された。2年目は先回りして準備したり、職員が対応可能なものを事前に伝えて依頼を減らしたり、1本にまとめられる案件を挙げたりして、省力化に努めたい」と話しているという。

Notionの利用料は「単価×アカウント数」で計算される。「仕組みの構築は内製でやったので、開発にかかったコストは利用料プラスメンバーの人件費程度。700人分のアカウント料は結構な額にはなるが、理事会に導入の意義を説明して理解を得た。今後は費用対効果のエビデンスをしっかり出せるようにしたい」(宇佐美課長)。

教員にとってわかりやすい仕組みを考え、実際にシステムを構築していくため、プロジェクトメンバーには一定の構想力とNotionの習熟度が求められる。運用開始後も「ここをこうすればもっと便利なのに」といった声が上がると、主に若手のメンバーが素早く改修している。「教員が楽になれば結果として職員の業務効率化にもつながるので、頑張り甲斐がある」と古川補佐。

芝浦工業大学は、教員による事務対応の負担感が大きい中にあっても、一貫して研究力強化を掲げてきた。

2024年の論文数(口頭発表を含む)は10年前の約2倍に増加(2025年2月現在、Elsevier社「Scopus」の集計)。

2024年度の文科省の「私立大学等改革総合支援事業」では、タイプ2「特色ある高度な研究の展開」の評価項目の得点率が、申請大学中トップだった。

さらに、イギリスの高等教育専門誌「Times Higher Education(THE)」の2025年版世界大学ランキングでは、「研究環境」の分野で国内の私立大学中4位のスコアを獲得した。

今後、こうしたデータや教員アンケートに基づいて、教員の教育・研究時間を増やすという「Notion」導入の目的の達成度が検証されることになる。

プロジェクトメンバーである企画広報課の立岩大知氏はこう話す。「大学では研究が優先されて教育がおろそかになると思われがちだが、決してそうではない。本学の工学部長はいつも、『この業務効率化を通して学生と触れ合う時間、学生に関わる時間を増やしたい』と言っている。工学系の大学にとって、研究と教育は不可分。研究力を強化することによって教育をもっと豊かなものにして、学生に還元したい。それが、芝浦工業大学が全学を挙げてめざす業務効率化のゴールだ」。