企業に授業を公開し、実践的な教育と学生の積極的な姿勢をアピール―大正大学

ニュース

2025.0203

ニュース

3行でわかるこの記事のポイント

●「企業向けオープンキャンパス」に74社の採用担当者100人が参加

●学生がプレゼンテーションで自らの成長実感を語る

●採用面接で「強みを引き出してもらうための材料」を参加企業に提供

大正大学は2024年12月、キャリアセンター主催の企業向けオープンキャンパスを開催した。5月の試行を経て、初めての本格実施。授業を公開して社会が求める力を育成する取り組みを伝え、学生のプレゼンテーションを通して教育成果にも触れてもらうことがねらいだ。背景には「特色ある教育プログラムと育成される人材について社会に発信する」というキャリアセンターのミッション再定義がある。

*役職は12月中旬の取材時のもの

大正大学(東京都豊島区)には仏教、文、表現、人間、臨床心理、地域創生の6学部があり、約4800人の学生が学んでいる。

12月9日と11日に開催した企業向けオープンキャンパスには、計74社から約100人の採用担当者が参加。中堅企業を中心に、メーカー、金融、サービス業など多様な業種がそろった。

白土健副学長の挨拶に続いてキャリアセンターの後藤信夫課長が教育の特色と学びの環境、キャリアセンターの支援について説明。

その後、授業見学、学生のプレゼンテーション、キャンパスツアーに各自が自由に参加するというプログラムだった。一部の授業では、学生の発表に対し、教員が見学者にコメントを求める場面も。学生のプレゼンテーションでも、参加企業から積極的に質問や激励の言葉が挙がった。

大正大学は「幅広い学融合の知識や創造力、変化に対応する力、コミュニケーション能力の修得によって、新時代の地域をけん引するアントレプレナーシップを身に付けた『地域戦略人材』の育成」を掲げ、2020年度にカリキュラムを刷新。これが同年、文科省の「知識集約型社会を支える人材育成事業」に採択された。

このカリキュラムで学んだ学生が社会に巣立ち始める中、大学による側面支援として教育成果を発信する取り組みの一つが、今回の企業向けオープンキャンパスだ。

教務部長としてカリキュラム改革の指揮を執った佐藤徹明氏は2023年、キャリアセンターの部長に就任。自ら設計に携わり思い入れのある教育プログラムを、今度は社会に売り込むというミッションを担ってこのイベントを企画した。

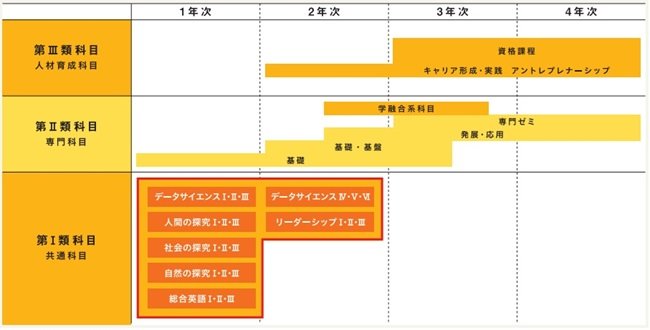

大正大学のカリキュラムを特徴づけるのは、1・2年生対象の前期共通教育科目「第Ⅰ類」と、2年次から始まる後期共通教育科目「第Ⅲ類」だ。

第Ⅰ類は、所属学部にかかわらず大正大学で学ぶすべての学生が身に付けるべき知識・スキルを教える科目として、30単位すべてを全学で必修化。

「文系でもわかる」とうたうデータサイエンス教育では、データの収集や加工のスキル修得から始まり、企業や自治体から提供を受ける実データの分析と課題解決策の提案までを行う。チューターが学生の理解度に合わせ、授業に加えて授業外でもサポートする。

学融合型教育による探究科目では所属学科以外の学生と協働してテーマに取り組み、広い視野とリーダーシップの獲得をめざす。

第Ⅲ類は学科の学びをさらに深める科目や各種資格取得にかかる科目などを開設。その中でもアントレプレナーシップ育成教育では、「地域戦略人材」「企業内リーダーシップ人材」「起業人材」の3つの履修モデルから一つを選択させ、第Ⅰ類で学んだことや学部・学科の専門知識を実社会に応用する力を育てる。どのモデルも実務家教員を多く起用し、地域をフィールドにして学外の人と協働する学びが特徴だ。

佐藤部長は、こうしたカリキュラムについて「同様のコンセプトや内容は、企業の新入社員研修などでも見られる。社会が求める力の育成に大学段階から取り組んでいることが、文科省の事業でも評価されたと認識している」と説明。

「カリキュラムという器を作っただけではなく、学生がその学びを通して成長し、確かな力を付けていることに私たちは自信と誇りを持っている。しかし、本学の学生の多くは真面目で控えめ。不本意入学で自分に自信がない者もいる。それが就職活動での自己アピールの弱さにつながり、企業から消極的と捉えられがちだ」

そこで、学びの場での学生の意欲的な姿勢やコミュニケーション能力の高さを採用担当者に直接見てもらおうと考えた。企業からのフィードバックで学生が自信を得ることも期待したという。こうしたねらいの下、企業向けオープンキャンパスでは、教育の特色や学生のポテンシャルが伝わりやすい共通教育から2日間で13科目を公開した。

学生のプレゼンテーションでは2年生、3年生、そして就職が内定した4年生が1人ずつ、共通教育を中心に学びの内容と自分の成長について話した。

2年生の女子は「実は大正大学は第一志望ではなかったが、授業を受けるうちにここで良かったと心から思うようになった。データサイエンスの授業は苦労したが、チューターのサポートのおかげで乗り切れた」。

3年生の女子は「さまざまな授業を通じて、知識だけでなく傾聴力やリーダーシップ、表現力などの対人スキルが身に付いた。データサイエンスの授業で学んだ論理的思考力は専門の歴史の授業でも役に立つ。入学時は自分に自信がなく将来を思い描けなかったが、今はさまざまな可能性を考えられる」。

企業の参加者のアンケートでは次のようなコメントが寄せられた。

▼「学びに対する意欲やコミュニケーション能力が高く、当社の採用ポリシーに合致する学生が多い。ぜひ採用試験にチャレンジしてほしい」(スポーツ用品メーカー)

▼「自社を受けてくれた時にこちらから問いかける材料が得られたので、表面上は見えにくい強みを引き出したい」(ホテル)

▼「自分が学んだ時代の大学教育のイメージしかなかったが、今の大学ではどうなっているか、よくわかった」(食品)

この企業向けオープンキャンパスは、キャリアセンターが自らのミッションを「教育の特色とその成果である学生の姿を社会に発信すること」と定義し直す中で企画・運営された。

佐藤部長が着任した時、組織の名称が「就職総合支援センター」から現在の「キャリアセンター」に変わった。就職支援もさることながら、社会への情報発信や社会との連携を通じて学生のキャリア形成を支援すべきだという大学の方針に基づく変更だった。「学生に『プレゼン力をつけなさい』と言うわれわれこそ、大学の強みをプレゼンテーションできるようになろうと、職員に言っている」。

同センターは、佐藤部長を筆頭に、企業や他大学での勤務経験があり自学のことをより客観的に捉えられる職員、キャリアコンサルタントの資格を持つ職員も多く、多様なメンバーで構成。積極的な企業訪問を通して学外とのネットワークを築き、採用のみならず教育への協力を依頼したり、さまざまな場面でプレゼンテーションを行ったりしている。

高校や塾に対する入試の報告会はキャリアセンターによる就職状況の説明から始め、「このような人材育成の入り口となる入試」の説明に移る。高校生向けのオープンキャンパスでは、保護者に対して同様のプレゼンをする。

学内合同企業研究会ではセンターの支援体制や学生の特徴・強みを説明し、「一見、おとなしい学生が多いが、企業の側から問いかけて学生の良さを引き出してほしい」と呼びかける。

企業向けオープンキャンパスは次年度以降も続け、参加企業の声を反映しながら内容をブラッシュアップしていく考えだ。「今回の開催で、授業を実際に見てもらう意義が教員にも理解されつつある。企業の要望だと説明できれば、今後も理解と協力が得られやすい」と佐藤部長。

理想は"フルオープン"のオープンキャンパスだという。後藤課長は「1週間程度設ける期間内にどの授業や施設でも自由に見学してもらい、食堂も利用できるようにする。キャリアセンターでは数人の学生が待機して対話することができ、コアタイムには全参加者に対してキャリアセンターがプレゼンをする、そんなイメージだ」と説明。

佐藤部長は「特別な授業や優秀な学生だけを選んで公開しているといった疑念を持たれることなく、大学のリアルな姿を見てもらうことによって本学の存在価値が変わり、学生の可能性も広がるはずだ」と話す。

「企業の担当者には、このオープンキャンパスを自社の人材育成にも利用してほしいと話している。今の大学教育がどうなっているかを知ってもらうことは、採用担当者の育成にも有益だろう。企業、学生、そしてキャリアセンターをはじめとする大学、それぞれに価値をもたらす有益なイベントとして続けていきたい」(佐藤部長)