〈共に挑むブランディング〉vol.04 金城学院大学はなぜ「ガチれる」を選んだのか?対話と社会変化を踏まえた再定義で掴んだ「自分たちらしさ」

学生募集DX

2025.1125

学生募集DX

3行でわかるこの記事のポイント

• 社会や高校生の変化を踏まえ、自学の「良さ」をブランドとして再定義。

• 教員・職員が立場を超えた対話を通じ、"自分たちらしさ"を「共通の言葉」で探求。

•内部議論の「丸くなる」壁を、外部パートナーを信じる「覚悟」で突破。

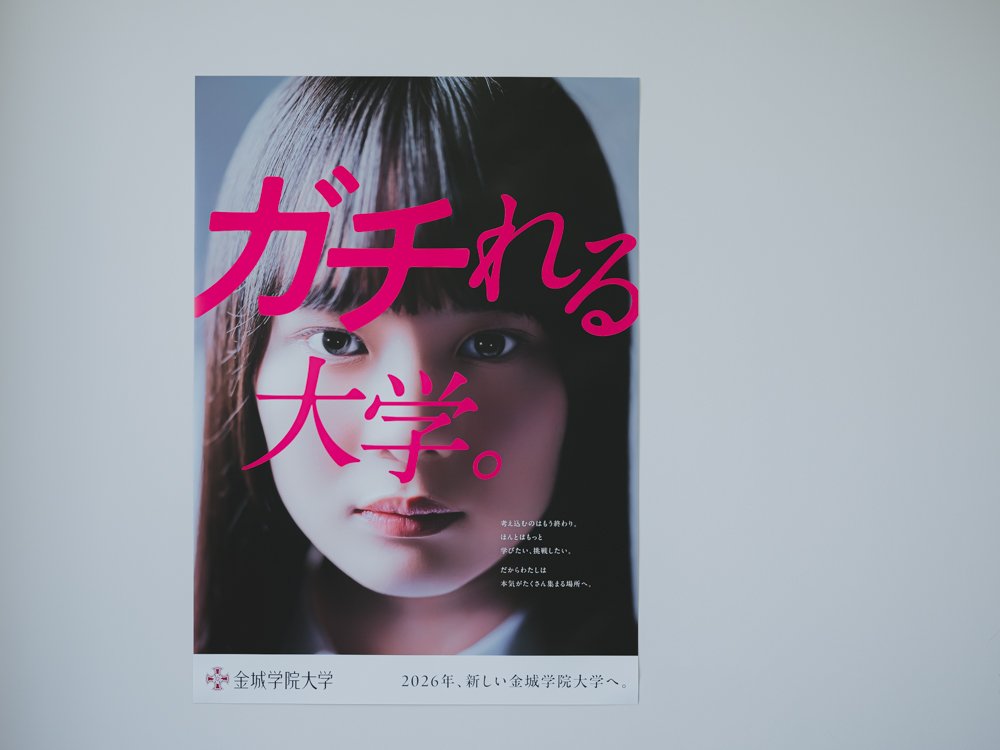

2026年に5つの新学科を設置するという大きな変革期を迎える金城学院大学。その募集広報にあたっては、大学がこれまで大切にしてきた「品格」や「凛とした」というイメージだけでは魅力が伝わりにくくなっているという課題も抱えていた。大学の魅力を「更新=アップデート」するため、魅力推進小委員会委員長の岩崎公弥子教授が中心となりブランドの言語化に着手。しかし、学内の多様な視点を集約しようとすると、コピーは「ありきたり」で「丸い言葉」になってしまうという壁に直面する。岩崎教授は、学内の議論が「丸くなる」ことを恐れ、パートナーである進研アドを信じる「覚悟」を決断。その結果生まれた「ガチれる大学」というキャッチコピーは、丁寧な学内浸透を経て、教職員が自らを問い直す「行動を促す言葉」として機能し始めている。

金城学院大学は2026年、5つの新学科を同時に開設するという、かつて経験したことがない「大きな変革」に挑んでいる。この改革が「何を目的に、どんなことを目ざしているか」を明確な言葉にして、グランドデザインを示す必要があった。

背景には、近年の募集状況が芳しくないという現実もあった。岩崎教授はブランディングに着手した当時の課題意識をこう語る。「これまで大学が大切にしてきた『品格』や『凛とした』イメージの延長線上では、自学の良さが社会や高校生に伝わりにくくなっているという思いが、一部の教職員の間で少しずつ出ていました。従来の価値観で表現するだけでは本当の魅力は伝えられないのではないか、という実感がありましたね」。

そこで、これまでの価値観を「更新(アップデート)」し、社会や高校生に響く言葉で大学の魅力を再定義するブランディングがスタートした。魅力推進小委員会を立ち上げ、議論の出発点として「金城学院大学は、〇〇の大学である」というシンプルな問いを設定した。

プロジェクトを推進するうえでポイントになったのは、メンバー構成だった。「教員はどうしても自学科中心に考えてしまうので、大学を俯瞰して見ることができ、他大学の動向にも詳しい職員に多く入ってもらいました。入試広報、キャリア支援、履修支援など、多様な部署のメンバーです」。

さらに、メンバー選定では「なるべく若手にしよう」という方針が貫かれた。長く大学にいると、どうしても従来のイメージにとらわれがちだ。今回は、「これから大学はこうしていくべきだ」という若手メンバーの新しい視点を求めた。

「議論は難しかったですが、同時に、私自身はすごくワクワクしました。私たち教職員が金城学院をいかに大切に思っているのか、これからどうしていきたいのか。その思いの『強さ』に一人ひとりが気づかされる場でもありました」。

だが、多様なメンバーから成るチームをもってしても、魅力的な「短いコピー」を生み出すことは難しかった。

「800字あれば魅力を語れるが、10文字程度にまとめようとすると、途端に思考が停止した」と岩崎教授は振り返る。

学内で議論を重ねるほど、言葉は「丸く」なっていく。「『仲間っていいね』とか『学びは力になる』とか、そんな言葉になりがちでした。もちろん、そういう言葉だと合意形成しやすい。でも、誰の心にも残らない言葉になってしまいます」。

「丸くなる」という壁を越えるため、委員会は外部の専門家である進研アドに協力を依頼した。進研アドとのディスカッションやワークシートで「可視化」(=モヤモヤした感情や言葉を整理)するプロセスは、「非常に勉強になった」という。その議論の中で、言葉としてまとめていくヒントとなったのが、学生の価値観に関する議論だった。

「今の高校生はタイパやコスパ重視」という一般的な見方に対し、岩崎教授ら教職員は「本当かな?」と感じていた。「本学には、何かやりたいことを見つけたら、必死になってやり抜く学生が多い」。社会からも「本気の子たちが多い」と言われる、そのポテンシャルこそが自学の「誇れる強み」なのではないか、という「気づき」が「確信」へと変わっていった。

この議論と可視化のプロセスを通じて、大学が「更新」すべきはイメージではなく、すでに持っている「本気」の価値を「再定義」し、宣言することだと気づいていった。

だが、その「本気」をコピーとして表現する段階で、プロジェクトは転機を迎える。進研アドから提示された10数種類の案に対し、委員会で投票を行ったところ、意見が割れたのだ。

「各々の意見を言えば、視点が違うので当然割れます。でも、これを無理にまとめて新しいものを提案したら、おそらくまた『丸くなってしまう』だろうな、と。それこそ『仲間っていいね』といった表現に陥ってしまう。でもそれじゃダメだと」。

ここで岩崎教授は、委員長として大きな決断をする。学内での合意形成プロセス(=丸い言葉にまとめること)を、あえて手放したのだ。

「『ここはもうお任せしよう』と。次の案には、私たちは何も言わない、と決断しました。私たちも覚悟を持って大学を変えたいし、ここまで議論してきた進研アドさんを信じよう、と決めました」。

それは、内向きの調整を優先するのではなく、外に「届ける」という目的を貫くための、「覚悟」だった。

この議論の先に生まれたコピーが「ガチれる大学」だった。

「進研アドから出てきた案を見たときは正直、すごく驚きました」と、岩崎教授は当時の衝撃を語る。「今までの金城学院のコピーとは全く違う路線だったので、学内外から反発が出る可能性も高いな、と一瞬思いました」。

だが、その衝撃こそが「アップデート」の証だった。委員会では「『丸い言葉』では、誰の心にも残らない」という強い危機感を共有していた。 岩崎教授は、「今回の目的の一つは、ポスターの前でいかに立ち止まってもらうか、いかに話題にしてもらうか。そして、私たちの大学が変わるというメッセージを、遠くまで飛ばしたいという思いがありました」と語る。

従来の「品格」路線の延長線上ではない、あえて俗語的とも言える「ガチ」という言葉遣いを選ぶこと。それこそが、「本気」という内実(意味)を社会に届けるための、最も強く、明確な「更新」の意思表示だったのだ。

「学長に報告した時も最初はすごく驚いていました」と岩崎教授は語る。「でも、否定的な言葉は一言もなく、『これでいきましょう』と言ってくれた。学長もそこで覚悟を決めたのだと思い、本当にありがたかったですし、勇気づけられました」。

委員会が何よりも重視したのが、学内の教職員への丁寧な浸透プロセスだった。そこで、「緊急集会」を2回開催した。

第1回集会: 学長自らが登壇し、2026年の改革に向けた思いを語り、改革のキーワードが「本気」であることを宣言した。

第2回集会: ポスターの完成段階で、当時学長補佐だった岩崎教授が、「本気」というキーワードの文脈から「ガチれる」というコピーが決まったというプロセスを、丁寧に説明した。

その結果、学内で大きな混乱や反対は起こらなかった。そして「ガチれる」という言葉は、単なるスローガン以上の効果を生み出している。

「会議の中で『これってガチれてる?』とか、大学執行部に対して『本当にガチで考えているの?』というように、スローガンとしてではなく、教職員が自らの『本気度』を問い直すきっかけの言葉として使われるようになりました」。

岩崎教授には、大切にしている組織観がある。

「大学が一つになるってことは、私はあまり好きじゃないんです。いろいろなパズルを組み合わせて金城学院大学という像を描いていくっていうまとまり方が好き」。

「ガチれる」という共通の言葉は、まさに金城学院大学像のピースの一つとなった。「この衝撃的な言葉が、それぞれの立場で『本気ってどういうことなの?』と考え、行動に移す機会を与えてくれたと思います」。

最後に、今回の経験を経て、他大学の広報担当者に何を伝えるか尋ねた。

「新しく『作る』のではなくて、自分たちがすでに持っているものに『気づく』こと、それがブランドなのだと実感しました」

「本当に大切なのは、大学の中にいる私たちがその言葉をきちんと理解し、いかに『自分の言葉』として使っていくか。それが大学の未来をつくっていくし、大学の強さになっていくのだと実感しています」。

学内、そして進研アドと対話を重ね、大学をどうしたいか、誇れるものは何かを真剣に考え抜いた時間こそが、ブランドに気づくうえで最も重要だったという。 岩崎教授は、今回の新たなブランドを踏まえて決意をこう語る。「本気で学びたい学生に本気で応える大学として、これからも私たちは本気で教え、社会に巣立たせる。社会の要請に本気で応えていくような人を育てていきたい」。

「本気(ガチ)」という言葉は、大学が未来に向けて前進していくための宣言であり、教職員が自らの誇りや可能性に「気づいた」証でもある。その「気づき」から生まれた言葉が、今、教職員の意識と行動を変え、金城学院大学の未来を力強く動かしている。

写真左から、進研アドDX事業本部シニアコンサルタント・野村 和幸、金城学院大学 魅力推進小委員会委員長・岩崎 公弥子教授

(文・写真:大坪 侑史)

金城学院大学のように、既存のブランドイメージのアップデートや、学内の多様な声を束ねるブランド言語化に関心をお持ちの大学は、ぜひ下記よりお問い合わせください。

課題整理から学内浸透のプロセスまで、実例を交えてご紹介いたします。