発信力向上をめざし、英語の正課授業でAI自動翻訳を活用-立命館大学

ニュース

2023.0227

ニュース

3行でわかるこの記事のポイント

●興味あるテーマについて調査・発表する授業で自由に使わせる

●英語での発信に対するモチベーション向上に期待

●担当教員は英語教育のあり方や教員の役割の本質的な変化を予感

立命館大学は2022年度秋学期、必修の英語科目の授業でAI自動翻訳サービスを試験的に活用している。担当教員は、英語での発信に対する学生のモチベーション向上を実感し、今後は英語教育のあり方や教員の役割が変わっていくとの確信を深めている。英語による発信力の修得というねらいの下、テクノロジーを積極的に活用するプロジェクト型科目、そしてAI自動翻訳の導入による同科目の新たな展開について聞いた。

立命館大学がAI自動翻訳サービスを試験導入しているのは生命科学部、薬学部、スポーツ健康学部、総合心理学部の必修科目「プロジェクト発信型英語プログラム」(PEP=Project-based English Program)。1年次からスタートする4学部共通のカリキュラムで、生命科学部・薬学部では3年次まで、他の2学部は2年次まで必修にしている。

PEPでめざすのはアウトプット型の英語力の修得だ。「理系分野では英語で論文を書くのが一般的。世界中から情報を集めて議論し、その成果を英語で発信する力が不可欠だ」。科目の責任者である生命科学部の山中司教授はそう説明する。生命科学部と薬学部は2008年度の学部開設当初から、「グローバル社会で活躍できる人材の育成」を掲げるスポーツ健康科学部と総合心理学部も、それぞれ2010年度、2016年度の学部開設と同時にPEPを開講している。

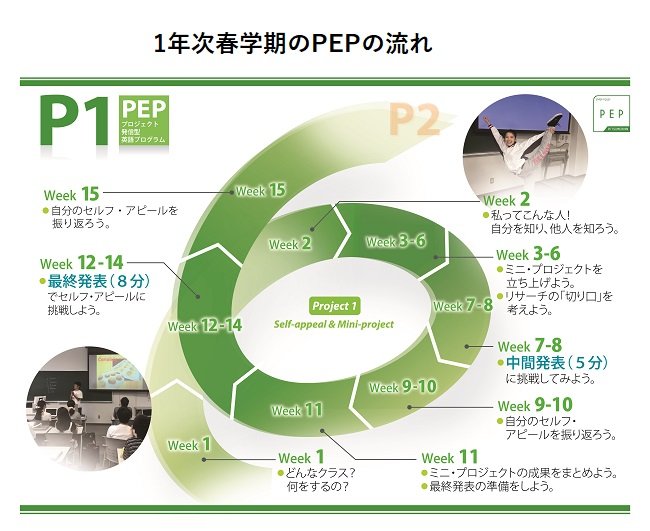

PEPの授業は週2コマで、「Projects」と「Skill Workshops」という2つの柱で構成される。「Projects」では、学生がそれぞれ興味のあるテーマについて調査して成果を発表し、ディスカッションを経て論文にまとめる。ネット検索や文献で英文を読み込むことも多く、発表や論文等のアウトプットは英語で行う。そのための基礎スキルを修得する「Skill Workshops」と「Projects」を行き来する形で授業が進行。高校の探究学習から大学での研究に橋渡しをしながら、英語力とアカデミックスキルを同時に修得させる。

「Skill Workshops」は外部の教育機関が担当。「Projects」の授業は山中教授、同じく生命科学部の木村修平准教授と山下美朋准教授、薬学部の近藤雪絵准教授の専任教員4人に外国語嘱託講師らが加わり、15人ほどのチームで担っている。

「Projects」について、生命科学部と薬学部の授業を中心に説明する。

1クラスは20人ほどで構成。1・2年次は「顔の上半分だけで笑う方法」「猫との快適なオンライン学習」などのユニークなテーマをはじめ、身近な関心事に取り組んでプレゼンテーションをする。2年次後期には2000語程度のタームペーパーを作成。3年次にはそれぞれの学部の専門科目の教員も加わり、専門分野に関するテーマのポスターセッションをゴールに据える。4年次も任意で履修して卒論の要約を英語で執筆する学生もいる。

「Projects」の指導のモットーは「現実社会に近い環境で英語を学ばせること」だ。社会にはさまざまなレベルの英語力の人が混在するから、習熟度別のクラス編成はしない。そもそも文法や発音の正確さなど、従来、「英語のうまさ」の基準とされてきた力の修得は目的としない。あくまでも、テーマの着眼的や掘り下げ方の独創性、そして、いわゆるジャパニーズイングリッシュであっても中身がしっかり伝わるアウトプットを評価する。世界で名だたる日本人研究者に対する評価も同様になされているから、という考え方だ。「われわれは、学生の英文の文法が間違っていても訂正を入れないこともある」(山中教授)。

現実社会では、物事を効率的に遂行するためにICTをはじめ、さまざまなテクノロジーを活用するのが当たり前になっている。だから、「Projects」では当初からパソコンの持ち込みを認め、オンライン上の文法チェックや発音改善のツールも積極的に使わせてきた。

このような授業では教員の役割もおのずと変わってくる。「テーマを決めて調査を進め、クラスメートと意見を交わすなど、授業の主役はあくまでも学生。われわれは『英語とICTを駆使して研究を行い、その成果を発信するリサーチャーの先輩』として、プロジェクトの方向性やストーリーの組み立て方について助言し、おすすめのツールを教えるなど、ファシリテーターの役割を果たす」。木村准教授はそう説明する。

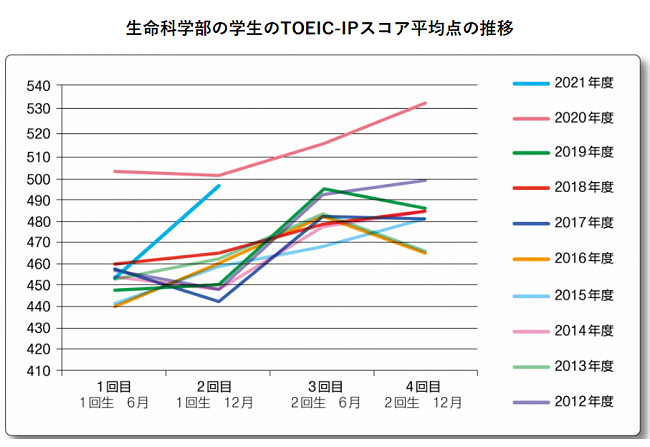

授業の成果は、指標の一つとするTOEICのスコアに表れている。学年が上がるにつれてスコアが上昇し、特に2年次から3年次にかけての伸び幅が目立つ。教員の間では「4学部の学生の英語による発信力は他学部に比べて明らかに高く、英語への抵抗感が少ない」と評価されている。PEPの授業に対する学生満足度も高いという。

「Projects」におけるAI自動翻訳サービスの活用も、「現実社会に近い学習環境」をめざす中での必然だった。「学生は実態としてAI自動翻訳を使っている。そうである以上、禁止するのではなく適切な使い方を教える方がいいと考えた」(山中教授)。

AI自動翻訳のみならず、授業でのテクノロジー活用の意義を全学に訴えようと、教員チームは2022年5月に学内で開催された「教育開発DXピッチ」に参加。このイベントは「学園ビジョンR2030 チャレンジ・デザイン」で掲げる「テクノロジーを活かした教育・研究の進化」という理念の下、デジタルの活用による新たな教育手法の開発・実践を支援する競争的資金獲得のためのコンペだ。「Projects」の教員チームは「機械翻訳やVR・ARを正課授業や研究成果の発信に積極的に活用し、その効果を検証することによって次世代研究大学にふさわしい英語教育のプロトタイプを示す」という構想を発表し、優秀賞に選ばれた。

山中教授らは、DXピッチで獲得した資金を使って導入するニューラル機械翻訳サービスを検討した結果、NTTドコモが中心となって2014年に設立されたジョイントベンチャー「みらい翻訳」が有料で提供する「Mirai Translator」に決めた。サービスの大部分を無料で使えるGoogle翻訳等に比べると一般的な知名度は低いが、日系企業が提供している安心感があるという。さらに、ファイル単位の翻訳が一度に複数件できることや、共同研究に対する同社の意欲的な姿勢が決め手になった。現状、ユーザーのほとんどが企業である「みらい翻訳」側には、教育機関への参入の突破口にしたいとの期待があり、2022 年9月下旬から2023年3月末までの試験導入が決まった。

4学部のPEP受講生、および大学院生計5000人が「Mirai Translator」を使っている。「みらい翻訳」によると、大学の正課の英語の授業で、利用に一切の制限を設けずにこのサービスを導入するのは初のケース。「2010年代中頃、大規模な言語データに基づくニューラル機械翻訳という方法が実用化され、翻訳の精度が飛躍的に向上したにもかかわらず、大学教育で活用する動きは出てこない。それなら、われわれがフロントラインに立とうと考えた」(木村准教授)。

「Projects」での「Mirai Translator」導入において、教員チームはAI自動翻訳の仕組みと効果的な使い方を説明する動画を制作し、学生に視聴させた。動画では、AI自動翻訳が誤訳する原因として、①日本語独特の語順の曖昧さを理解しない、②「ご飯(rice)」を「食事(meal)」の意味で使うような日本語独特の表現を理解しない、③固有名詞や数字の扱いが苦手-などを説明。誤訳を防ぐため、翻訳にかける前の日本語の調整(プリエディティング)と、訳文に対する修正(ポストエディティング)の重要性を説き、これらの具体的なテクニックを解説している。

授業では、「英語力を磨くためにAI自動翻訳を使う」という意識を繰り返しインプットする。「出てきた英訳をそのまま使うなら全文暗記せよ、無理なら暗記できる文になるよう修正を加えよと指導している」(山中教授)、「AI自動翻訳では自分の実力以上の英文ができてしまうが、誇りと責任を持って自分が納得できる発信を、と言っている」(山下准教授)。

プリエディティングでロジカルな原文を作るためには相応の日本語力が必要であり、ポストエディティングのためには英語力を鍛える必要がある。「Projects」における「AI自動翻訳の正しい活用」は、両言語の運用能力を同時に高めることにつながるわけだ。木村准教授は「AI自動翻訳は『翻訳』というよりも、英訳と日本語訳を繰り返し、正しさを検証しながら思考を深める試行錯誤のための文章生成ツールと捉えるのが適切。文化的背景の違いもふまえて、どちらの英訳の方が正しいのか、より良いのかを判断するのは人間だけにできる」と話す。

「われわれも迷い、悩みながら試行錯誤を続けている」と山中教授は明かす。担当教員は元々、週1回のミーティングに加え、チームチャットシステムのslackも使って密にコミュニケーションをとる。AI自動翻訳の活用についても頻繁に疑問を出し合い、意見やアイデアを共有しながらチームで授業をブラッシュアップしている。

山中教授は「AI自動翻訳の活用が英語力を向上させるという証明にはまだ至っていないが、英語でアウトプットすることへのモチベーションを高めていることは間違いない」と指摘。「自力では英語で表現できないような内容もAI自動翻訳を使えば表現でき、最初から高いレベルの研究のステージに立てる。その体験によって、それまであきらめていたTOEFLに挑戦する意欲などが生まれている」。近藤准教授も賛同し、「誰しも、自分が興味のあることは他者にきちんと伝えたいと思う。『Projects』の授業内容はAI自動翻訳と相まって、アウトプットのモチベーションをうまく高めている」と補足する。

これまでのPEPの授業、そしてAI自動翻訳の導入に手応えを感じる教員らは「大学の英語教育のあり方、教員の役割が根本から変わろうとしている」との確信を深めている。「ネイティブの教員が上位にいて、彼らが話し、書く英語に近づけていくという教育ではなくなっていくはずだ」と山中教授。山下、近藤両准教授は「テクノロジーの力を実感するにつれ、自分は何を教えればいいのか、何を教えられるのかといつも自問している」と口をそろえる。

教える側も混乱と試行錯誤の只中に身を置きつつ、「われわれ大人がテクノロジーを活用することを恐れず、果敢にチャレンジすることが大切」(木村准教授)という認識を共有している。他大学からPEPについて多くの問い合わせを受けるなど、新しい英語教育に対する関心は高まりつつある。

今後、AI自動翻訳の継続的な予算確保につなげ、利用学部を広げるためには4学部で確実に成果を上げ、学内の合意形成を図る必要がある。

全学の英語教育改革も担当している木村准教授は「PEP受講生の入学時のTOEICの平均スコアは、開講から14年間で100点ほど伸びている。これは高校までの英語教育が変わってきたことによる成果だが、大学教育は変わっていないため、せっかくの力を伸ばすことができていない」と指摘。「全学の会議では、学生の代表から『なんで私の学部にはPEPがないのか』という質問も挙がる。PEPの拡大とテクノロジーの積極的な活用は、立命館大学が英語教育のパイオニアになることを意味している。教員には、そのための覚悟と気概が問われている」。

*ベネッセi-キャリアが運営するウェブサイト「英語力ミライ会議」では、「テクノロジーの発展で英語でのコミュニケーションはどう変わったか?」と題する向後秀明氏(敬愛大学教授・英語教育開発センター長)と多田盛弘氏(「PERSOL Global Workforce」代表取締役社長)の対談を掲載しています。