高大連携、探究入試の深化で"ポスト学力選抜"に備える―宮城大学

学生募集・高大接続

2022.0926

学生募集・高大接続

3行でわかるこの記事のポイント

●高大連携推進室を窓口に、連携のノウハウを全学で共有

●探究入試は「高校の学習に関わろうという姿勢」が評価され、好事例集に選定

●高校との相互理解によって「継ぎ目のない高大接続」実現へ

宮城大学は2019年に担当部署を設け、高大連携の深化に力を注いでいる。教養科目から探究へと展開して大学の学びを体験してもらうイベントを毎年、実施。探究支援を土台に、探究学習評価型入試も始めた。高校教員との継続的な対話の場を設け、苦言にも真摯に耳を傾けながら、迫りくる「学力選抜が成立しない時代」の高大接続を構想し、備えを進める。

宮城大学は1997年に県立大学として開設され、2009年に公立大学法人化した。本部を置く大和キャンパス(大和町)に看護学群と事業構想学群、太白キャンパス(仙台市)に食産業学群があり、これら3学群に計6つの学類が設置されている。学群の学生数は約1800人。

開学以来、高校からの要望を受け、出前授業や大学見学などの高大連携に積極的に取り組んできた。

その目玉ともいえるのが、毎年8月に開催する「アカデミック・インターンシップ」だ。2年生を対象に高校単位で参加を受け付け、2日間かけて大学の学び体験の機会を提供する。初日は大和キャンパスを会場に、基盤教育の語学系科目と教養系科目を1科目ずつ開講。2日目は事前に申し込んだ学群・学類によって2つのキャンパス、6つのコースに分かれ、各学類の専門科目を受講してもらう。専門科目は90分×3コマで構成され、講義に加えて演習や実験、グループワーク、ディスカッション、プレゼンなどを体感できる。

かつては学群単位で企画・開催していたアカデミック・インターンシップを全学のイベントとしてリニューアルしたのは2019年度だが、コロナ禍のため、実際にこの内容でフル開催できたのは初年度のみ。2年目と3年目はオンラインに切り替え、4年目となる2022年度は2日間のプログラムを1日に短縮して対面で開催した。それでもこの間、県内の高校を中心に参加校と参加者が増え、今回は東北内他県を含む37校から過去最多の251人が参加した。

アカデミック・インターンシップをはじめとする高大連携を担うのは、アドミッションセンター内に置かれている高大連携推進室。

宮城大学では従来、出前授業や大学見学に関する高校からの依頼は、事務局や学部・学科、個々の教員にばらばらに来ることがほとんどだった。学内の狭い範囲で対応が完結するため、高校の情報が全学に共有されることはなく、組織的、継続的な関係構築に発展することもなかった。学群単位で実施されていた頃のアカデミック・インターンシップも、高大連携のノウハウの全学的な蓄積にはつながらなかった。緊密な高大連携こそが18歳人口の減少という逆風に立ち向かうためのカギだと考える同大学にとって、そんな状態からの脱却は喫緊の課題となっていた。

そこで2019年、高大連携の一元的な窓口として高大連携推進室を設置。高校からの依頼や相談を受け付け、担当教員の選定、内容の調整など、コーディネーターの役割を担う。設置当初から食産業学群の笠原紳教授が室長を務め、他の専任スタッフは教員5人、職員2人という体制だ。

高大連携推進室が真っ先に手がけたアカデミック・インターンシップ再整備のポイントは、全学一斉実施と基盤教育科目の開講だ。さまざまな分野を志向する生徒たちが共に教養系の講義に耳を傾けるこのコマには、宮城大学のメッセージが込められている。大学のアドミッション・ポリシーで「入学者に求める能力」として挙げている通り、「高等学校までの『偏りなく幅広く、継続した学習』の内容をしっかりと身につけていること」を重視するというメッセージだ。

「どの専門分野に進むにしても、幅広い教養というしっかりした土台があってこそ、広く深い専門性が構築され、隣接する分野とつながることもできる。高校では文系・理系にかかわらずすべての科目に真剣に取り組んでほしいし、大学で基盤教育科目を学ぶ意義も理解しておいてほしい」。笠原室長はそう説明する。

2022年度のアカデミック・インターンシップでは、ロシアによるウクライナ侵攻を例に、国際紛争の解決方法について考える授業と、冠詞による微妙な表現の違いによって大きな意味の違いが生まれる英語の奥深さを紹介する授業を実施。参加者それぞれが、これらの内容と自分がめざす分野との関わりを考えながら専門科目の授業に臨んだ。

専門科目のグループワーク等には在学生を参加させるよう、高大連携推進室が各学類に推奨している。身近なロールモデルに触れてもらい、進路に対する参加者の意識を高めるためだ。

「アカデミック・インターンシップは宣伝色を排し、進路意識の醸成、高大接続という教育的観点を前面に出している。それでも教員や学生、施設、実験機器といったリソースを見て本学に興味を持ってもらえる絶好の機会になる」(笠原室長)。

高大連携推進室が力を入れるもう一つの事業が探究学習支援だ。大きく分けて、自学の教員が高校の授業に参加して指導の要所を担うパターンと、研修会等で高校教員の指導力向上を支援するパターンがある。いずれも高校からの相談を受けて個別に対応する。

前者は、テーマ設定や調査・実験等の進め方について生徒に助言したり、まとめの発表に講評を加えたりする。要望に応えてその高校出身の学生を授業に参加させることも多く、高校での学びが大学でどう生かされているかという等身大の話が生徒に刺激を与えるという。

高校教員対象の研修では、大学での研究指導の知見を生かしながら「テーマ設定」「仮説の立て方」「調査手法」「分析手法」「プレゼンテーションの方法」など、各プロセスで想定される指導上の課題解決に寄り添う。

高校教員との対話を目的とする「高大連携事業調整会議」は、高大連携推進室主催で6月と2月の年2回開いている。元々は、室開設前の準備段階で高校側の課題を把握するため、県内の高校に呼びかけて始められた。現在は自学の取り組みを説明し、意見や要望を吸い上げる場となっている。

回を重ねるごとに高校との距離が縮まり、率直な意見が聞けるようになったという。入学後の授業について、大学側が「最近の新入生は基礎を理解していないから困る」と漏らすと、「その部分は高校で教えることにはなっておらず、大学でいきなりそのレベルから入ることが問題だ」と返されたりする。笠原室長は「われわれ大学教員が、高校教育についていかに理解していないか痛感することも多い」と話す。入試関係の要望や苦言はアドミッションセンターに、科目や授業に関することは低学年の教育を担う基盤学群に共有し、検討を依頼する。

高大連携についても、高校側の声を可能な限り次年度の取り組みに生かす。高大とも入試の繁忙期である2月に会議を開くのは「次年度の事業計画に反映できるぎりぎりのタイミングだから」という説明から、形式的な意見交換にとどめない「本気度」がうかがえる

室開設準備のための「調整」を冠した会議の名称は見直したうえで、今後も年2回の開催を維持する方向だ。コロナ禍のためオンラインでの開催が続いているが、対面に戻した後もオンライン併用のハイブリッド方式にし、より多くの高校教員の声に耳を傾けたいという。

「高大連携については公立大学ならではのアドバンテージがある」と笠原室長。県の教育委員会・教育庁との連携も進めており、県立高校の再編等について意見を求められることもある。地域・行政を挙げて高大接続を推進しようとの機運が、同大学にとって追い風になっている。

宮城大学は2017年度入試から、全学でAO入試を導入。2021年度入試からは「総合型選抜」に改めた上で、アカデミック・インターンシップ等で実践している探究学習の成果を評価する、文字通りの総合的な選考を行っている。

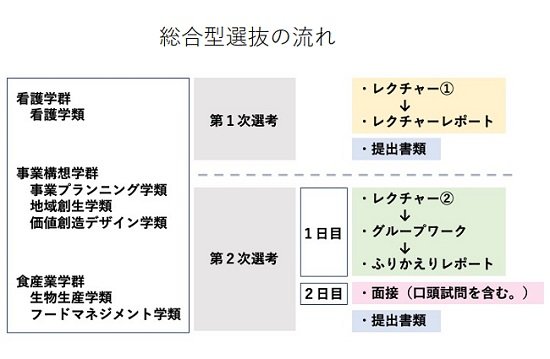

1次選考では、講義を聞いてレポートを作成。その成績と提出書類を総合的に評価する。2次選考は2日間かけ、初日は前回の講義と関連したテーマで2回目の講義を実施、グループディスカッションとふりかえりレポートを課す。これらの成績と2日目の面接(口頭試問を含む)、提出書類の総合評価で合否を判定する。

募集人員は6つの学類で各8人、全体の11%にあたる48人。2022年度入試では74人が入学した。

新入生を対象に実施している汎用的能力のアセスメントテスト「GPS-Academic」の結果から、総合型選抜による入学者はレジリエンス(感情の制御、立ち直りの速さ等)、コラボレーション(相手の立場に立とうとする姿勢、他者と関わろうとする積極性等)、リーダーシップ(先頭に立って進める力、粘り強くやり抜く力等)が高いことがわかった。

この入試は文部科学省の「大学入学者選抜における好事例集」で「高校の学習と積極的に関わろうという姿勢がうかがえる」「高校と大学の教員同士の学びあいなど、地に足がついた連携の上での選抜」との評価を受け、選定された。

宮城大学は中長期的な方向性として、総合型選抜のような、知識評価一辺倒ではない選抜も一層重視していきたいと考えている。「今は一般選抜で学生の6割程度を確保しているが、この先ずっとこの状態を安定的に維持できるとは思わない。学力による選抜が成り立なくなった時、選抜の基準になるのは学びに対する適性や資質だ。知識一辺倒の入試を脱し、新しい選抜手法にシフトしていくための知見とノウハウを今から蓄積していきたい」(笠原室長)。

新たな知見、ノウハウを得る場になっているのがアカデミック・インターンシップや探究支援の授業だ。「1日、2日程度でも探究に取り組む様子を観察すると、目の付け所の良さやアイデアの面白さ、手際よく美しく実験を遂行する力など、輝く原石とも呼ぶべき資質が見えてくる」。

その「原石」を高校と手を携えて磨き、大学でさらに輝かせる。笠原室長は、高大連携による育成を「継ぎ目のない高大接続」と表現し、自学の総合型選抜を「高校から大学への『架け橋』となる入試」と称する。「われわれの理念を実現するためには、高校との意思疎通、高校教育に対する理解の深化が不可欠だ」。

一方、学力選抜を経ない入学者が多数を占めるようになった時の低学年教育をどう変えるかは、大きな課題の一つ。「多様な学生を受け入れる以上、多様性に対応できる教育で成長させる責任がある。大学1年生を高校4年生と捉え、あるいは高校3年生を大学0年生と考えて、高校では何をどこまで、どんな順序で教えているのかをわれわれがしっかりと理解し、高校と大学の間の段差を解消する必要がある」(笠原室長)。

2回の講義を行い、レポートやグループワークなど、多面的な評価をする総合型選抜は運営の負担も大きい。より多くの教職員が協力し合える作題体制の構築やルーブリックの精緻化、試験実施マニュアルの整備等を図っているが、今後の総合型選抜のあり方を考えれば、将来的にどうしても負担は増すと予想される。「評価項目が多岐にわたる入試では大学側にかかる負荷はさらに大きくなる。それでも、これからの入試で起きる問題がわかっている以上、しっかりと準備しておかなければならない。『今のままでいい、何も変える必要はない』などと言ってはいられない」。